なぜ高齢出産ではダウン症リスクが増加する?理由や検査について解説

なぜ高齢出産ではダウン症リスクが増加する?理由や検査について解説

晩婚化やキャリア志向の影響により、近年では30代後半〜40代での出産を希望する女性が増えています。その一方で、多くの方が不安を感じるのが「ダウン症などの染色体異常のリスク」です。

「年齢が上がると、どうしてリスクが高くなるの?」「具体的にどのくらい確率が変わるの?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

本記事では、高齢出産でダウン症のリスクが高まる理由や、年齢別の発症確率、さらに染色体異常が起こる仕組みや予防に向けた選択肢について、専門的な知見に基づいてわかりやすく解説します。

Contents

高齢出産とダウン症の関係を知っておくべき理由

晩婚化やライフスタイルの多様化により、出産年齢が上がる傾向が強まっています。その一方で、出産年齢の上昇に伴って注目されているのが「ダウン症のリスク」です。年齢が高くなると、なぜリスクが増えるのか。出産を考える上で知っておきたい、医学的な背景やデータを整理してご紹介します。

ダウン症とはどんな病気?

ダウン症(21トリソミー)は、21番染色体が1本多い状態で生まれる先天的な染色体異常です。発達の遅れや特有の身体的特徴が見られる一方、合併症の有無や発達の程度には個人差があります。

顔立ちや筋緊張の低下、指の形、手のひらのしわなどに加え、心疾患や白血病などのリスクも高まります。ただし、医療の進歩や教育環境の整備により、成長・生活の質は大きく向上しています。

なぜ年齢が上がるとダウン症のリスクが高くなるのか

高齢出産によるリスク増加には、主に「卵子の老化」と「染色体分離エラーの増加」が関係しています。詳しく見ていきましょう。

卵子も一緒に年を取る

女性は胎児のときから一生分の卵子を体内に持っています。これらの卵子は時間とともに老化し、染色体を正確に分ける力が弱まります。結果として、染色体の数に異常が生じやすくなるのです。

染色体分離のエラーが増える仕組み

長年一時停止されたままの減数分裂が、加齢によって不安定になり、染色体の不分離(1本多くなる)というエラーが起こりやすくなります。このメカニズムが、ダウン症の発生率を上げる大きな要因です。

年齢別に見るダウン症の発症確率

妊娠年齢が高くなるにつれて、ダウン症候群をもつ赤ちゃんが生まれるリスクは着実に上昇していきます。これは、加齢とともに卵子の染色体分離機能が劣化し、エラーが起こりやすくなるためです。

以下の表は、妊娠中期(妊娠13〜27週)時点における年齢別のダウン症候群および18トリソミーのリスクを示したものです。とくに35歳を境にダウン症の確率が急激に高まっていることがわかります。

| 分娩時年齢(歳) | ダウン症候群の確率 |

|---|---|

| 20 | 1/1177 |

| 21 | 1/1160 |

| 22 | 1/1140 |

| 23 | 1/1114 |

| 24 | 1/1081 |

| 25 | 1/1040 |

| 26 | 1/990 |

| 27 | 1/930 |

| 28 | 1/861 |

| 29 | 1/784 |

| 30 | 1/700 |

| 31 | 1/613 |

| 32 | 1/526 |

| 33 | 1/442 |

| 34 | 1/365 |

| 35 | 1/297 |

| 36 | 1/236 |

| 37 | 1/186 |

| 38 | 1/145 |

| 39 | 1/112 |

| 40 | 1/86 |

| 41 | 1/66 |

| 42 | 1/50 |

| 43 | 1/38 |

| 44 | 1/28 |

| 45 | 1/21 |

Cuckle HS, et al. Br J Obstet Gynaecol 1987;94:387-402.

Hook EB, et al. JAMA. 1983;249:2034-2038.

Palomaki GE, et al. Prenat Diagn. 1995;15:713-723.

Cuckle HS, et al. Screening for Down Syndrome. In:Lilford RJ,ed. Prenatal diagnosis and prognosis 1990.

ダウン症が最も多い染色体異常である理由

ダウン症は、最も多くみられる染色体異常とされています。その理由について詳しく見ていきましょう。

21番染色体の特徴

21番染色体はヒトの染色体のなかでも最も小さく、含まれる遺伝子の数も比較的少ないという特徴があります。染色体が1本多い「トリソミー」では、その染色体に含まれる遺伝子が過剰に働くことで発達や機能にさまざまな影響を及ぼしますが、21番染色体は影響が比較的軽度にとどまるため、胎児が生き延びやすく、出生まで至る確率が高くなるのです。

他の染色体異常は胎内で淘汰されやすい

1番や16番などの大きな染色体で同様の異常が起こると、遺伝子の過剰な作用によって胎児の発育に深刻な障害をもたらし、妊娠初期に流産となるケースが非常に多いとされています。出生まで至ること自体がまれであるため、生まれてくる染色体異常の多くがダウン症という結果になります。

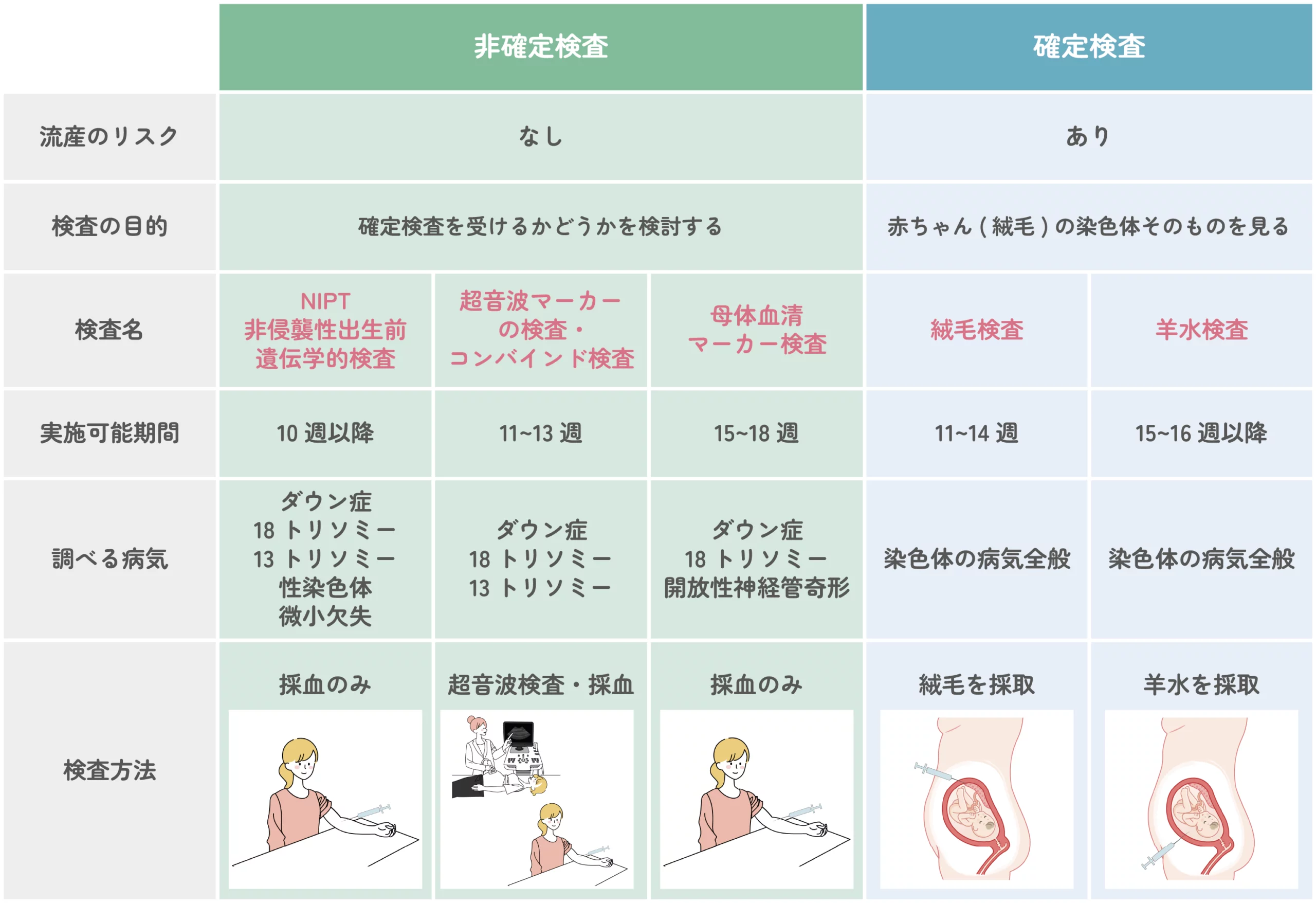

妊娠中に受けられるダウン症の検査方法

高齢出産を選択するうえで、リスクの把握と安心材料として出生前診断の活用は有効です。

スクリーニング検査の例は下記のとおりです。

- 母体血清マーカー(クアトロテスト)

- NIPT(新型出生前診断)

- NT(胎児の首のむくみ)の厚み測定

- コンバインド検査

また、確定診断では下記の検査を行います。

- 羊水検査

- 絨毛検査

これらの検査を組み合わせることで、精度を高めた判断が可能になります。ただし、検査を受けるかどうかは個人の価値観に基づいた慎重な判断が求められます。

高齢出産でも前向きな出産を

確かに年齢とともにダウン症のリスクは高まりますが、それは「必ず起こる」ものではなく、「起こる可能性が高くなる」という話にすぎません。実際には多くの高齢出産の女性が健康な赤ちゃんを出産しています。

妊娠・出産における不安は正しい情報を知ることで和らげることができます。リスクを理解しながら、自分に合ったタイミングと支援体制で、納得のいく選択をしていきましょう。

まとめ|年齢に応じたリスク理解と、新型出生前診断(NIPT)の活用を

高齢出産におけるダウン症のリスクは、母体の年齢が上がるにつれて徐々に高まります。特に35歳を過ぎたあたりから、染色体異常の発生率が顕著に上昇することがデータからもわかっています。

その主な要因は、卵子の老化によって染色体分離のエラーが起こりやすくなることです。とはいえ、リスクがあるからといって必ずしも異常が起こるわけではなく、多くの高齢出産でも健康な赤ちゃんが生まれています。

こうした背景をふまえて、「安心して出産に臨みたい」と考える方に選ばれているのが新型出生前診断(NIPT検査)です。NIPTは妊娠10週目から受けられる非侵襲的なスクリーニング検査であり、胎児の染色体異常の可能性を高精度で判定できます。

Jラボは検査実績約10万件、全国の提携クリニックでの検査に対応しています。年齢にともなう不安を少しでも軽くし、前向きな妊娠・出産をサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。

Jラボについて

衛生検査所

J-VPD東京ラボラトリー

いまの時代、お客様が検査会社を選ぶことができるのです。

そして、検査会社からクリニックの紹介も行うことができます。

J-VPD東京ラボラトリーの精度管理は厚生労働省と東京都が行っている衛生検査所精度管理調査に参加し、毎年最高評価をいただいております。

J-VPD東京ラボラトリーにはDNAシーケンス解析専門医博、染色体解析専門スタッフ、遺伝子検査専門スタッフなど他にも専門スタッフが在籍し長年の経験、知識をもった熱練スタッフが検査・解析を行います。

- ライセンス情報

-

「東京都登録衛生検査所 認可」を取得

(5新保衛医第294号)

- 所在地

- 〒160-0005

東京都新宿区愛住町23-14

ベルックス新宿ビル6階

- アクセス