妊娠中のタバコ喫煙はいつまでにやめるべき?胎児への影響と今すぐできる対策

妊娠中のタバコ喫煙はいつまでにやめるべき?胎児への影響と今すぐできる対策

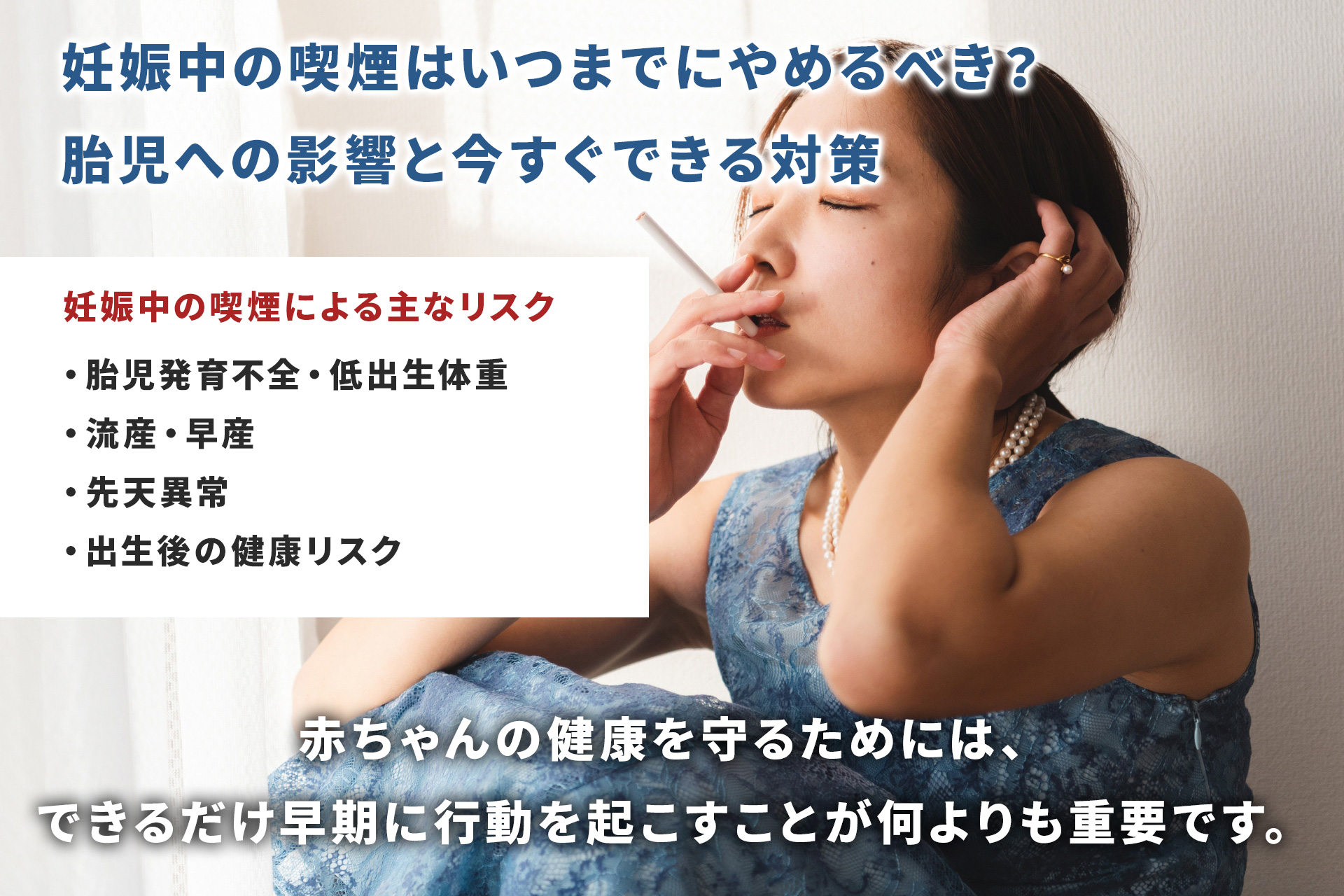

妊娠中に「タバコはやめたほうがいい」と聞いたことがある方は多いでしょう。しかし、具体的にいつまでに禁煙すれば良いのか、どのようなリスクがあるのかまでは知らない方も少なくありません。

妊婦さん本人の喫煙だけでなく、周囲の人が発するタバコの煙(副流煙)も、胎児の発育や健康に大きな影響を与えることがわかっています。

実際に、流産や早産、先天異常、低体重、将来的な疾患リスクまで、多くの問題が喫煙と関連しているのです。

本記事では、妊娠中の喫煙が胎児に与える影響や、いつまでに禁煙すべきか、今すぐできる具体的な対策について詳しく解説します。

Contents

妊娠中の喫煙が胎児に与える影響とは

妊婦さんの喫煙や、周囲の人による受動喫煙は、胎児の健康にさまざまなリスクをもたらします。タバコの煙に含まれるニコチンや一酸化炭素などの有害物質は、胎盤を通過して胎児の体に直接影響を与えることが明らかになっています。

特に妊娠初期の喫煙は、赤ちゃんの臓器や脳の形成に重大な悪影響を及ぼす可能性があるため注意が必要です。

妊娠中の喫煙による主なリスク

妊娠中の喫煙は、以下のような深刻なリスクと関連しています。

胎児発育不全・低出生体重

タバコに含まれるニコチンや一酸化炭素は、血管を収縮させる作用があり、胎児への酸素や栄養の供給を妨げます。

その結果、胎児の成長が阻害され、出生時に体重が2,500g未満となる「低出生体重児」のリスクが高まります。発育不全は、出生後の健康にも長期的な影響を及ぼす可能性があります。

流産・早産

喫煙によって胎盤の血流が悪化すると、胎児を十分に育てる環境が保てなくなります。そのため、流産や早産、胎児死亡といった深刻なリスクが高まり、非喫煙者に比べて1.5~2倍の確率で発生するといわれています。

先天異常

妊娠初期の喫煙は、胎児の臓器や神経の形成に悪影響を及ぼします。とくに神経管閉鎖障害(無脳症や二分脊椎)、口唇口蓋裂、心室中隔欠損などの心疾患といった先天異常のリスクが高まることが指摘されています。これらの多くは妊娠6週ごろまでに形成が始まるため、妊娠超初期からの禁煙が重要です。

出生後の健康リスク

妊婦の喫煙は、生まれてからの赤ちゃんの健康にも長く影響します。乳幼児突然死症候群(SIDS)の発症リスクが高まるほか、注意欠如・多動症(ADHD)、認知機能の低下、将来の肥満や2型糖尿病、気管支喘息や肺炎などの呼吸器疾患のリスクも増加します。こうした影響は、成長後の生活にも大きな影を落とす可能性があります。

喫煙による赤ちゃんへの影響についてよくある質問

妊娠中の喫煙リスクについては、多くの方が不安や疑問を抱いています。ここでは、よくある質問とその答えを通じて、妊婦さんやご家族が知っておくべきポイントをわかりやすく解説します。

受動喫煙も胎児に影響はある?

喫煙していない妊婦さんでも、周囲の人が吸うたばこの煙(副流煙)にさらされることで、受動喫煙の影響を受けます。副流煙には主流煙よりも多くの有害物質が含まれており、胎児へのリスクは無視できません。

パートナーや家族が喫煙者である場合、妊娠がわかった時点で禁煙に協力してもらうことが重要です。

1日1本でも影響がある?

「少しなら大丈夫」と考えてしまいがちですが、妊娠中に安全な喫煙量というものは存在しません。喫煙本数が少なくても、胎児にとっては害となる可能性があります。できるだけ早く禁煙することが大切です。

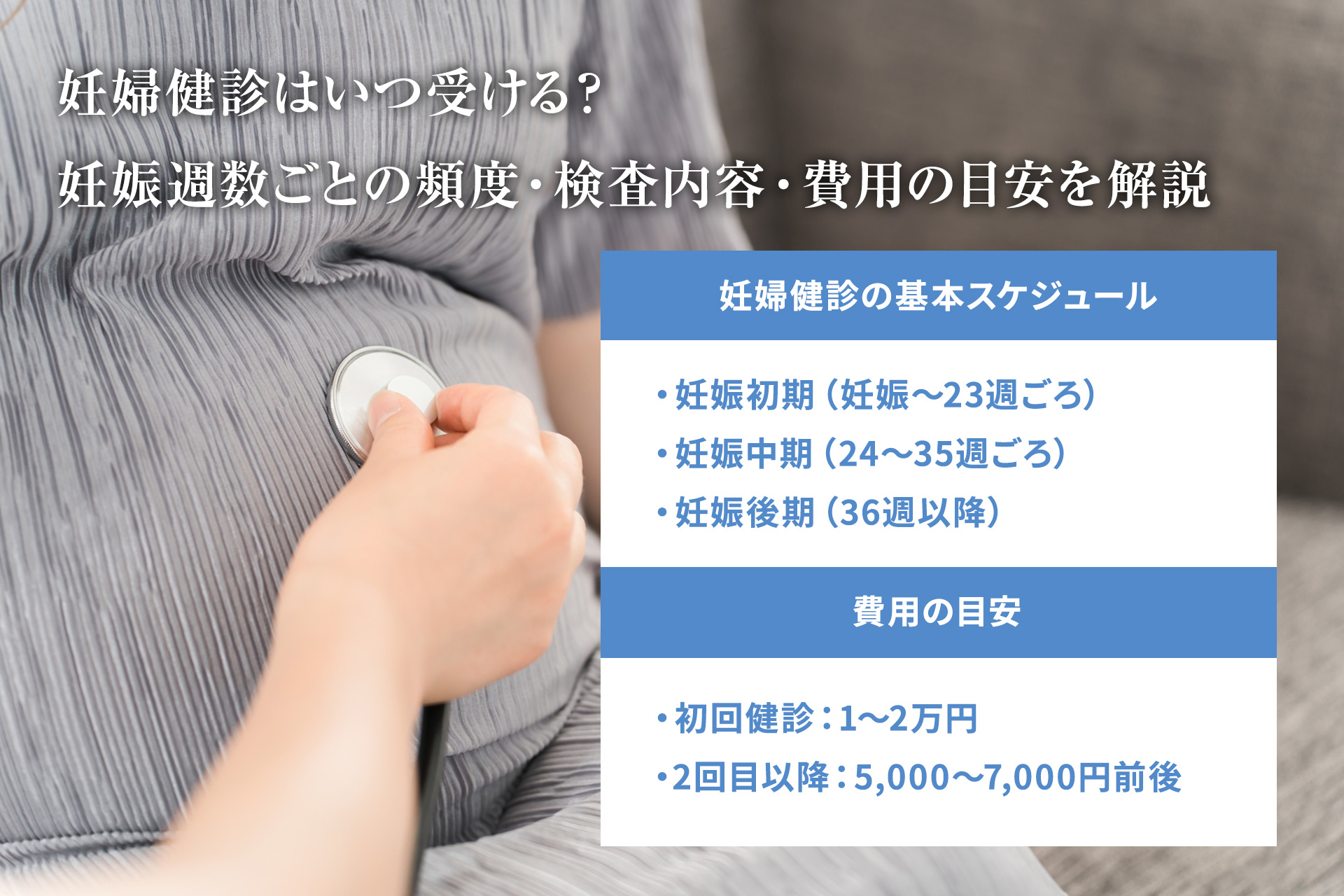

いつまでに禁煙すればいい?

理想的なのは、妊娠を計画している段階で禁煙することです。妊娠初期は胎児の重要な器官が形成される時期であり、喫煙による影響を受けやすいからです。

たとえ妊娠中に喫煙していたとしても、途中から禁煙することで胎児への悪影響を軽減できることが研究で示されています。気づいた時点で、すぐに禁煙を始めましょう。

まとめ|胎児の健康を守るために今できること

妊娠中の喫煙は、胎児の発育不全や先天異常、さらには出産後の健康リスクにもつながる重大な要因です。また、受動喫煙でも同様の影響があるため、妊娠が分かったら本人だけでなく家族全員で禁煙に取り組むことが求められます。

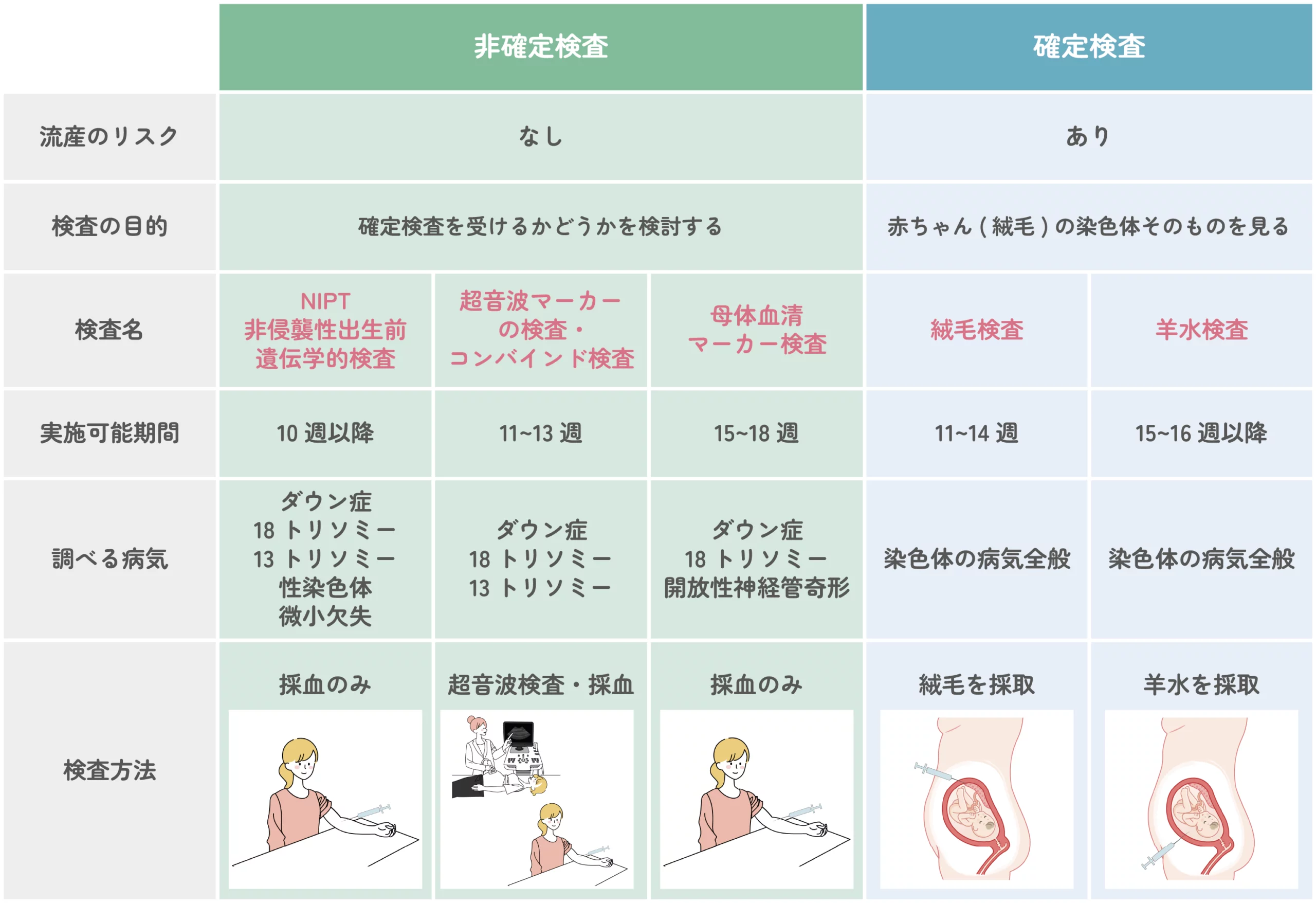

赤ちゃんの健康を守るためには、できるだけ早期に行動を起こすことが何よりも重要です。胎児の状態が気になる方は、【新型出生前診断(NIPT)】の活用も視野に入れてみましょう。

Jラボの新型出生前診断(NIPT)は、妊娠10週目から受けられる血液検査で、検査実績は累計約10万件です。全国に提携先クリニックがあり、通いやすさと安心感のあるサポート体制も魅力です。まずはお気軽にご相談ください。

>妊娠10週目から検査可能な「JラボのNIPT検査」について詳しくはこちら

Jラボについて

衛生検査所

J-VPD東京ラボラトリー

いまの時代、お客様が検査会社を選ぶことができるのです。

そして、検査会社からクリニックの紹介も行うことができます。

J-VPD東京ラボラトリーの精度管理は厚生労働省と東京都が行っている衛生検査所精度管理調査に参加し、毎年最高評価をいただいております。

J-VPD東京ラボラトリーにはDNAシーケンス解析専門医博、染色体解析専門スタッフ、遺伝子検査専門スタッフなど他にも専門スタッフが在籍し長年の経験、知識をもった熱練スタッフが検査・解析を行います。

- ライセンス情報

-

「東京都登録衛生検査所 認可」を取得

(5新保衛医第294号)

- 所在地

- 〒160-0005

東京都新宿区愛住町23-14

ベルックス新宿ビル6階

- アクセス