18トリソミーとは?症状や原因・妊娠中の診断について解説

18トリソミーとは?症状や原因・妊娠中の診断について解説

18トリソミーは、出生前診断などで指摘されることのある染色体異常の一つで、赤ちゃんの成長や健康に大きく関わる疾患です。症状や合併症が重く、生命予後も厳しいとされますが、医療の進歩により治療方針の選択肢も広がってきました。

この記事では、18トリソミーの特徴、妊娠中の診断方法、家族ができる準備や支援制度までを、わかりやすく解説します。

Contents

18トリソミーとは

18トリソミーは、18番染色体が1本多く存在することで起こる先天性疾患で、エドワーズ症候群とも呼ばれます。出生後すぐに多くの合併症が現れる可能性があり、生後1年以内の生存率は非常に低いとされています。

染色体異常の中では、ダウン症(21トリソミー)に次いで頻度が高く、「新型出生前診断(NIPT)」でも主要な検査項目とされています。

18トリソミーの主な症状と身体的特徴

18トリソミーの赤ちゃんには、妊娠中のエコー検査で発見される身体的な異常や、出生後に見られる特徴的な顔立ち・骨格の異常がみられることがあります。すべての赤ちゃんに同じ症状が現れるわけではありませんが、診断の手がかりとなる複数の所見が報告されています。

ここでは、胎児期から出生後までに見られる特徴を詳しく紹介します。

胎児期から現れる異常

超音波検査では、胎児の発育不全や手指の重なり、足の変形、イチゴ型頭蓋、小顎など、特徴的な形態異常が確認されることがあります。

出生後の外見と骨格の特徴

小顎、小さな口、多毛、耳の位置の低さなど、外見的な特徴が診断のヒントとなります。手足の変形、短い胸骨、多指症、合指症なども見られることがあります。

心疾患と呼吸障害

先天性心疾患は90%以上に見られ、呼吸不全のリスクも高まります。新生児期からの医療的ケアが不可欠です。

消化器・泌尿器・脳神経の異常

食道閉鎖、腎臓の奇形、水頭症、小脳低形成などが報告されています。これらは栄養摂取や発育に大きく影響を及ぼします。

骨格・聴覚・腫瘍リスクにも注意

脊柱側弯症や難聴のほか、ウィルムス腫瘍や肝芽腫など、がんのリスクも高いとされています。

18トリソミーの原因と発症のメカニズム

18トリソミーは、誰にでも起こりうる染色体異常のひとつであり、その多くは偶発的に発生します。発症の仕組みやリスク要因を正しく理解することで、不安を軽減し、冷静に情報と向き合うことができます。

ここでは、18トリソミーの発症原因や、遺伝との関係について解説します。

染色体の分裂異常が主な原因

卵子が作られる過程での染色体の分配エラー(不分離)が主な要因で、90%以上が偶発的に発生します。母体年齢の上昇とともにリスクも増加します。

遺伝する可能性は極めてまれ

ほとんどのケースは遺伝ではありませんが、まれに「転座型」という遺伝的要素を含むケースもあります。

出生率と生存率の実態

18トリソミー(エドワーズ症候群)は、出生児3,500~8,500人に1人の割合で見られる染色体異常です。妊娠初期から重い症状を伴うことが多く、およそ70%の胎児は出生前に流産や死産となるとされています。

誕生後の予後も厳しく、生後1か月時点での生存率は約50%、1年後にはおよそ10%とされています。心疾患をはじめとする重篤な合併症を複数抱えて生まれることが多く、多方面の医療的ケアが必要になります。

ただし、医療の進歩や個別の治療方針の選択によって、少しずつ成長していくお子さんもいます。自力歩行や言葉の使用は難しい場合が多いものの、周囲を認識し、笑顔や声で反応を返す姿が見られることもあります。非常にまれではありますが、20歳を超えて成長している方の例も報告されています。

妊娠中の診断方法

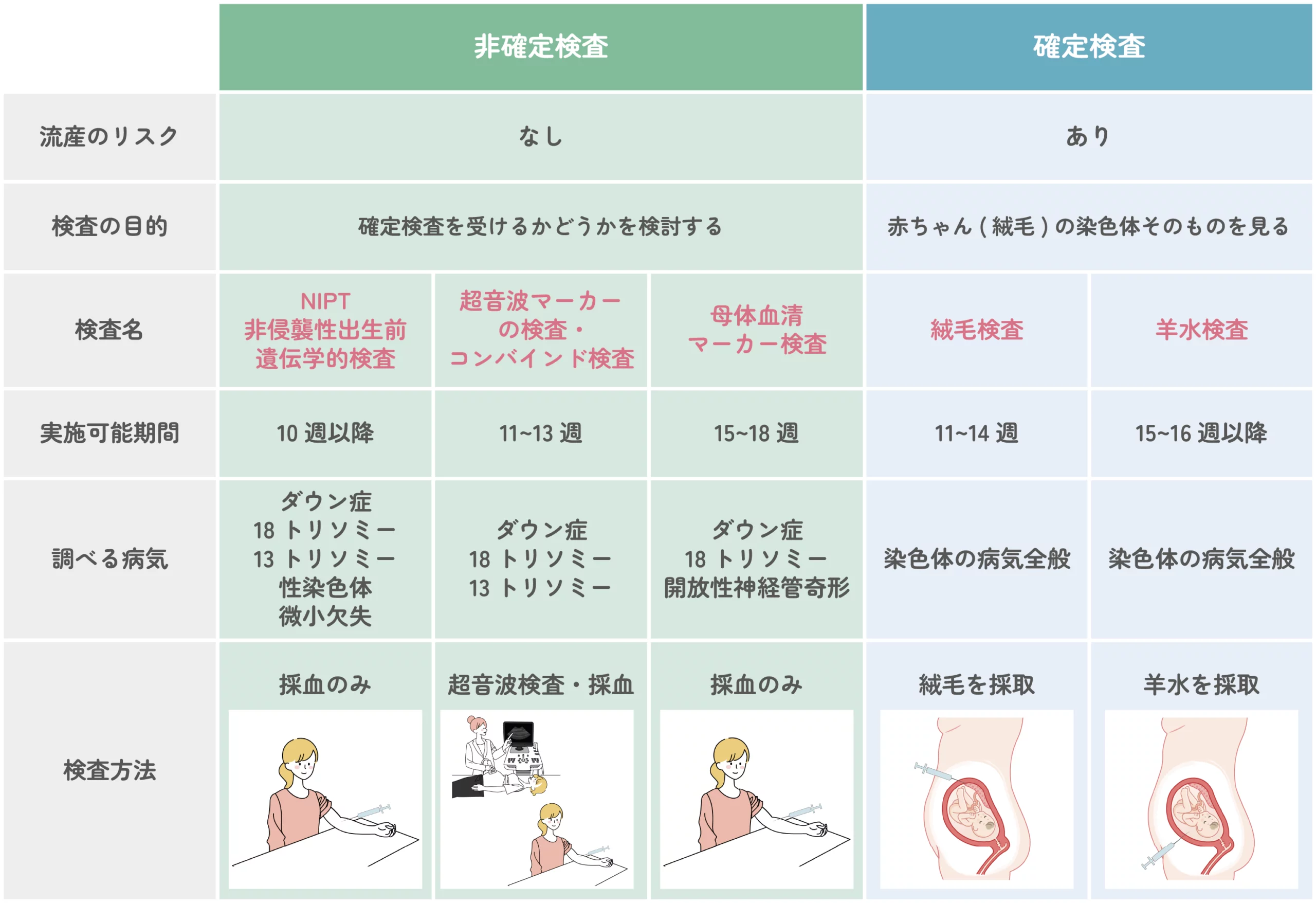

18トリソミーは、妊娠中の検査によってある程度の可能性を知ることができます。診断には、まずリスクの有無を調べる「スクリーニング検査」と、染色体の異常を直接調べる「確定検査」があります。それぞれの特徴を理解し、医師と相談しながら進めることが大切です。

スクリーニング検査(非確定検査)

スクリーニング検査は、胎児に18トリソミーの可能性があるかどうかを調べるもので、診断を確定する検査ではありません。以下のような方法があります。

新型出生前診断(NIPT)……母体の血液から胎児由来のDNAを解析し、18トリソミーなどの染色体異常の可能性を高精度で判定します。陽性となった場合は、確定検査による診断が必要です。

母体血清マーカー検査……母体の血液中のホルモンやタンパク質の値を調べ、染色体異常のリスクを推定する検査です。確率に基づいた評価のため、リスクが高いと判断された場合は確定診断が勧められます。

超音波検査(エコー検査)……胎児の発育状態や心疾患、手指の重なり、羊水量の異常など、18トリソミーに特徴的な所見が見られることがあります。異常が指摘された場合も、確定検査を通じた診断が必要です。

確定診断には侵襲的検査が必要

スクリーニング検査でリスクが高いと判断された場合や、医師が必要と認めた場合には、染色体異常の有無を直接調べる確定検査が行われます。いずれも少なからず流産リスクがあるため、検査前には医師との十分な相談が重要です。

絨毛検査(CVS)……妊娠11〜14週頃に、胎盤の一部である絨毛を採取して染色体異常を調べます。羊水検査より早期に結果が得られますが、流産リスクは約1%とされています。

羊水検査……妊娠15週以降に、母体の腹部から針を刺して羊水を採取し、胎児由来の細胞を分析する検査です。精度が高く確定診断として広く用いられていますが、流産リスクは約0.1%とされています。

治療と医療的ケアの方針

染色体異常そのものを治す方法はなく、症状や合併症への対処が中心となります。

NICUでの集中治療、心臓手術、呼吸管理など、医学的ケアの向上により、生存期間やQOLの改善が期待されています。

まとめ

18トリソミーは重篤な合併症を伴う染色体異常であり、妊娠中から家族にとって重要な選択を迫られることもあります。正しい知識とサポート体制をもとに、納得のいく判断をしていくことが大切です。

もし出生前に赤ちゃんの染色体異常のリスクを知りたいと考えている方は、新型出生前診断(NIPT)の活用もひとつの選択肢です。Jラボの新型出生前診断(NIPT)は、妊娠10週目からの検査に対応しており、全国の提携クリニックで受けられるほか、累計約10万件の検査実績もあることから、多くの妊婦さんに選ばれています。

Jラボについて

衛生検査所

J-VPD東京ラボラトリー

いまの時代、お客様が検査会社を選ぶことができるのです。

そして、検査会社からクリニックの紹介も行うことができます。

J-VPD東京ラボラトリーの精度管理は厚生労働省と東京都が行っている衛生検査所精度管理調査に参加し、毎年最高評価をいただいております。

J-VPD東京ラボラトリーにはDNAシーケンス解析専門医博、染色体解析専門スタッフ、遺伝子検査専門スタッフなど他にも専門スタッフが在籍し長年の経験、知識をもった熱練スタッフが検査・解析を行います。

- ライセンス情報

-

「東京都登録衛生検査所 認可」を取得

(5新保衛医第294号)

- 所在地

- 〒160-0005

東京都新宿区愛住町23-14

ベルックス新宿ビル6階

- アクセス