妊婦健診はいつ受ける?妊娠週数ごとの頻度・検査内容・費用の目安を解説

妊婦健診はいつ受ける?妊娠週数ごとの頻度・検査内容・費用の目安を解説

妊娠がわかると、喜びとともに「赤ちゃんは元気に育っているのかな」「自分の体調管理は大丈夫かな」と不安を感じる方も少なくありません。そんな妊娠期を安全に過ごすために欠かせないのが「妊婦健診」です。妊婦健診では、母体と胎児の健康状態を定期的にチェックし、異常の早期発見や合併症の予防につなげることができます。

本記事では、妊婦健診の目的や妊娠週数ごとの受診スケジュール、主な検査内容、費用の目安、そして公的補助制度について詳しく解説します。

Contents

妊婦健診とは

妊婦健診は、妊娠中の母体と胎児の健康状態を継続的に確認するために行われる医療チェックです。 妊娠の経過は一人ひとり異なり、体調の変化や合併症のリスクもさまざまです。健診を通じて血圧や体重、胎児の成長具合を定期的に確認することで、異常を早期に発見し、必要な治療や対応につなげることができます。

日本では母子保健法により、妊婦健診の受診を推奨する制度が整えられており、自治体が費用の一部を助成しています。妊娠の経過を安全に見守るため、定期的な受診が欠かせません。

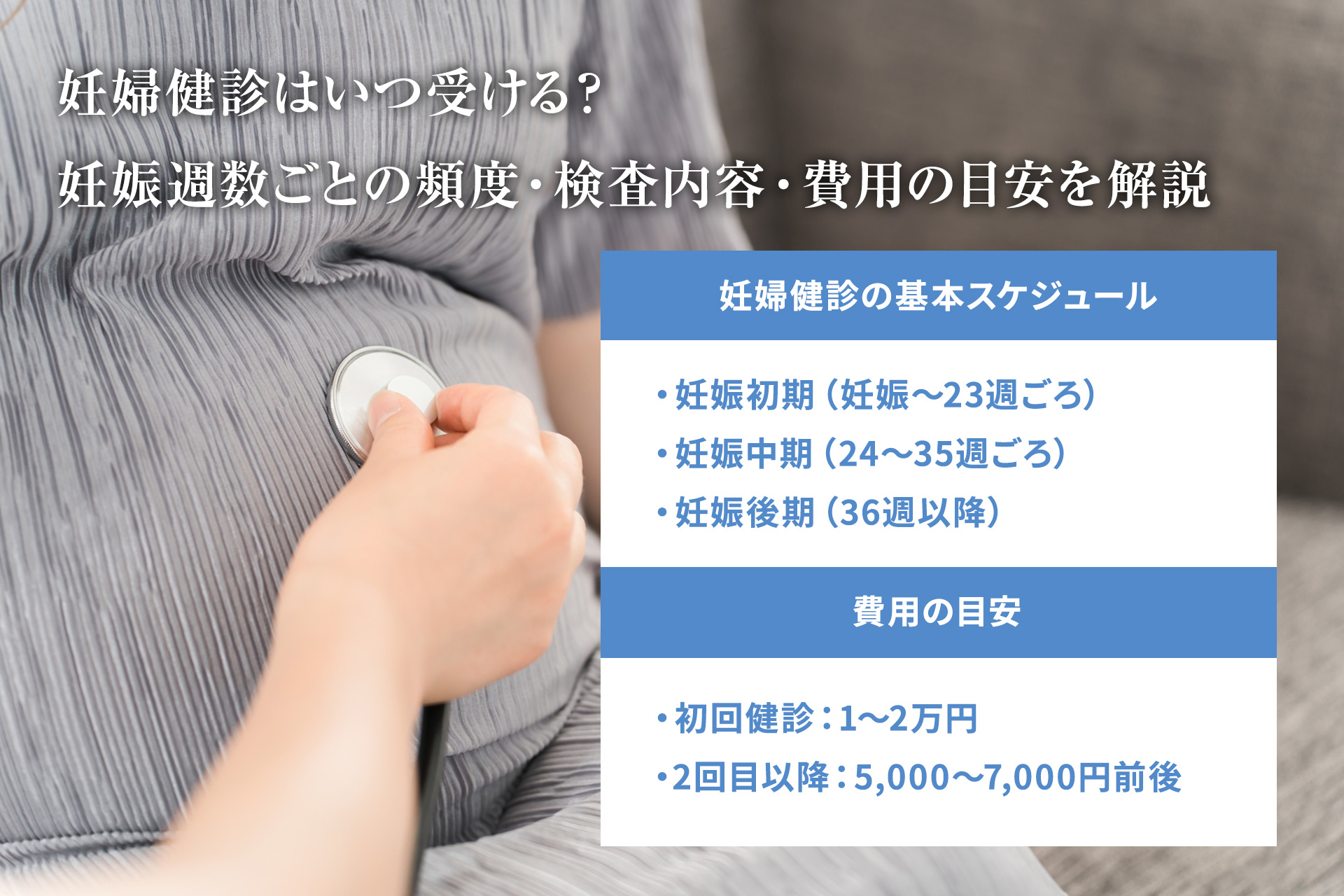

妊婦健診の基本スケジュール

妊娠の時期が進むにつれて、母体と胎児の状態をより密に確認する必要があるため、健診の間隔は次第に短くなります。標準的な目安は以下のとおりです。

妊娠初期(妊娠〜23週ごろ)

この時期は4週間に1回の頻度で受診するのが一般的です。超音波で胎児の心拍や発育を確認し、血液検査や感染症検査を行います。妊娠初期はつわりやホルモン変化などによる体調不良が起きやすく、医師とこまめに相談しながら過ごすことが大切です。

妊娠中期(24〜35週ごろ)

おなかのふくらみが目立ち始め、胎児が急速に成長する時期です。健診は2週間に1回に増え、超音波で胎児の姿勢や羊水量、胎盤の位置を詳しく確認します。血糖値や血圧の変化も見逃せず、妊娠高血圧症候群や妊娠糖尿病の早期発見が目的になります。

妊娠後期(36週以降)

出産が近づくこの時期は、1週間に1回の頻度で健診を行います。赤ちゃんの位置、心拍、子宮口の開き具合などを細かくチェックし、出産のタイミングを見極めます。ノンストレステスト(NST)や内診が行われることもあり、出産準備の最終段階に入ります。

妊婦健診で行われる主な検査内容

妊婦健診では、毎回行う基本検査に加え、妊娠の進行段階に応じた検査が追加されます。

毎回実施される基本検査

体重・血圧・尿検査・子宮底長の測定などが中心です。体重増加や血圧上昇は合併症のサインとなるため、医師が経過を丁寧に追跡します。

妊娠初期に行う検査

感染症(B型肝炎、C型肝炎、梅毒、HIVなど)、血液型や不規則抗体検査、風疹やトキソプラズマの抗体検査を行います。これらは母子感染や分娩リスクを防ぐうえで非常に重要です。

妊娠中期〜後期の検査

妊娠24〜28週ごろに血糖負荷検査を行い、妊娠糖尿病の有無を確認します。後期にはB群溶血性レンサ球菌(GBS)検査やNSTなどが追加され、出産時の安全確保を図ります。

妊婦健診の費用と公的助成制度

妊婦健診は病気の治療ではなく健康管理を目的とするため、健康保険の適用外です。しかし、多くの自治体では費用の負担を軽減するための補助制度を設けています。

費用の目安

初回健診は検査項目が多く、1〜2万円ほどかかります。2回目以降は5,000〜7,000円前後が一般的で、全14回の健診を通算すると約10万〜15万円程度になることもあります。

自治体の補助券制度

母子健康手帳とともに交付される「妊婦健診補助券」を利用すると、健診費用の大部分を公費でまかなうことができます。自治体によって助成額や対象内容は異なるため、事前に確認しておくことが大切です。

自費になるケース

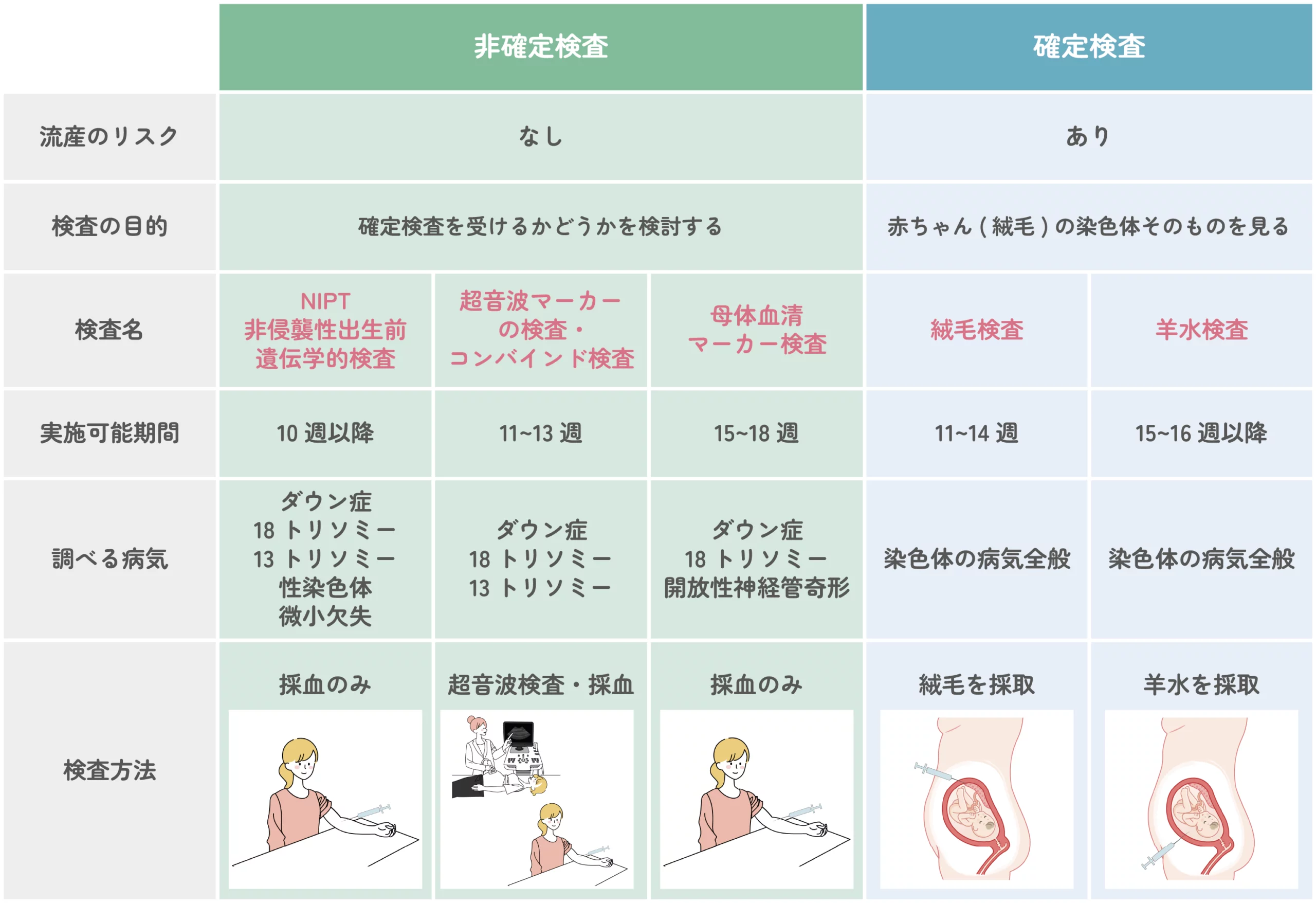

補助券の対象外となる3Dエコー、出生前診断(NIPT)、再検査などは自己負担になります。追加検査の有無によって費用が変動するため、医師に確認しておくと安心です。

妊婦健診を受けないことによるリスク

定期的な健診を受けないと、妊娠高血圧症候群や妊娠糖尿病などの重大な合併症を見逃すおそれがあります。胎児の発育異常や心拍異常も早期に気づけず、出産時のリスクが高まります。 また、健診を受けていないと自治体の補助制度が利用できない場合もあり、経済的な負担や医療体制面でも不利益が生じます。

まとめ

妊婦健診は、母体と赤ちゃんの健康を守るために欠かせない大切な時間です。妊娠週数に応じた定期的なチェックを受けることで、合併症や異常の早期発見につながり、安全な出産への準備が整います。自治体の補助制度や産婦人科のサポートを上手に活用しながら、無理のないスケジュールで通院を続けましょう。

また、赤ちゃんの健康をより詳しく確認したいと考える方は、「新型出生前診断(NIPT)」の利用を検討するのも一つの方法です。Jラボでは、妊娠10週目から受けられるNIPT検査を提供しており、全国の提携クリニックで採血・検査を行っています。

Jラボについて

衛生検査所

J-VPD東京ラボラトリー

いまの時代、お客様が検査会社を選ぶことができるのです。

そして、検査会社からクリニックの紹介も行うことができます。

J-VPD東京ラボラトリーの精度管理は厚生労働省と東京都が行っている衛生検査所精度管理調査に参加し、毎年最高評価をいただいております。

J-VPD東京ラボラトリーにはDNAシーケンス解析専門医博、染色体解析専門スタッフ、遺伝子検査専門スタッフなど他にも専門スタッフが在籍し長年の経験、知識をもった熱練スタッフが検査・解析を行います。

- ライセンス情報

-

「東京都登録衛生検査所 認可」を取得

(5新保衛医第294号)

- 所在地

- 〒160-0005

東京都新宿区愛住町23-14

ベルックス新宿ビル6階

- アクセス