ダウン症はいつわかる?エコー検査でわかるダウン症の特徴:出生前診断・NIPT検査

ダウン症はいつわかる?エコー検査でわかるダウン症の特徴:出生前診断・NIPT検査

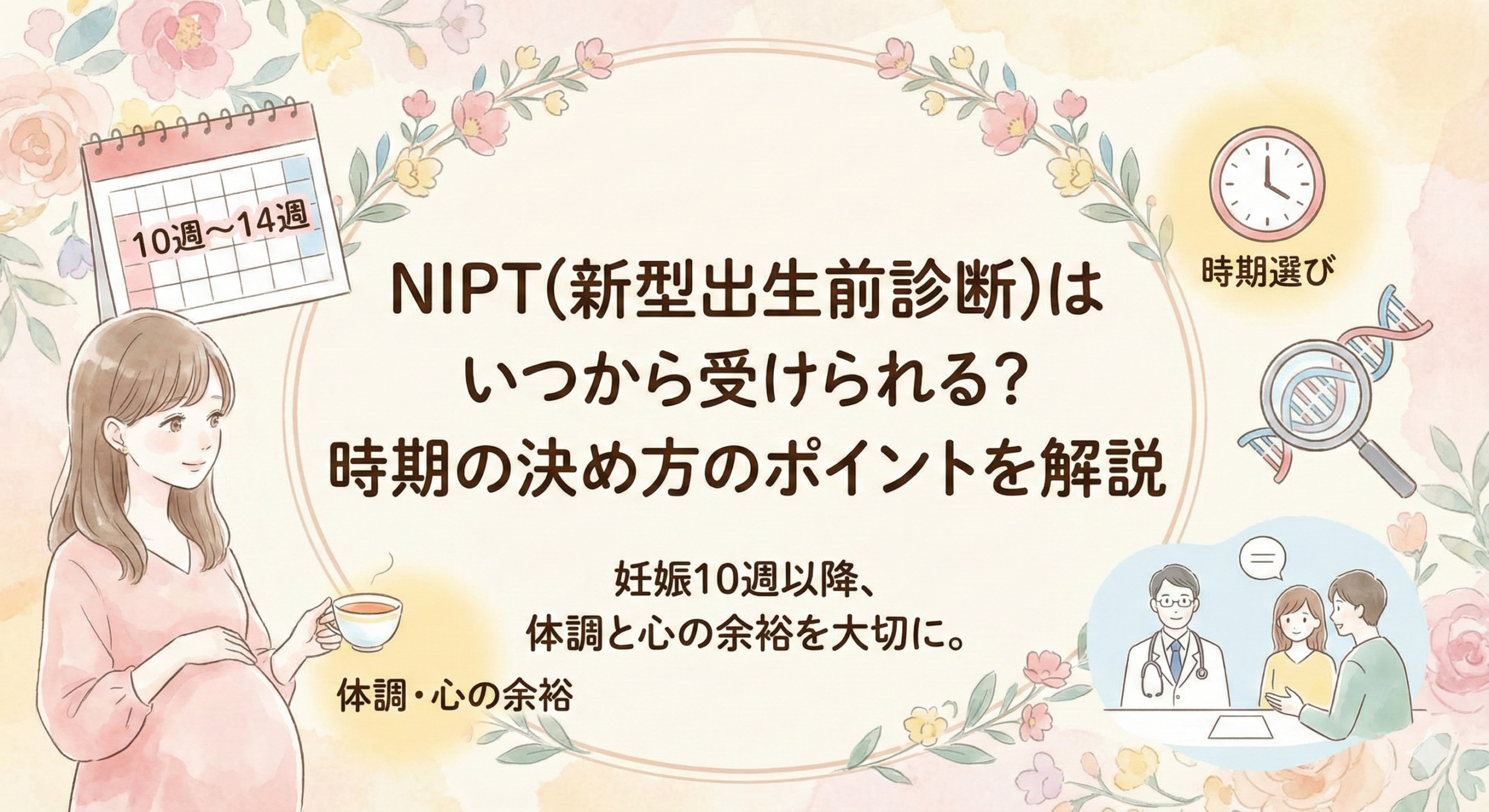

出生前診断は、胎児の健康状態を知るための手段の1つであり、「妊娠10週目」から検査可能です。

>妊娠10週目から検査可能な「JラボのNIPT検査」について詳しくはこちら

その結果がもたらす心理的な影響や、今後の選択について考える必要もあります。

どの検査を受けるか、結果をどう受け止めるかは、家族の価値観やライフスタイルによって異なります。

大切なのは、正しい情報を得たうえで、医師と相談しながら納得のいく決断をすることです。

本記事では、出生前診断でダウン症はいつわかるのか、検査の種類や特徴などについて詳しく解説します。

Contents

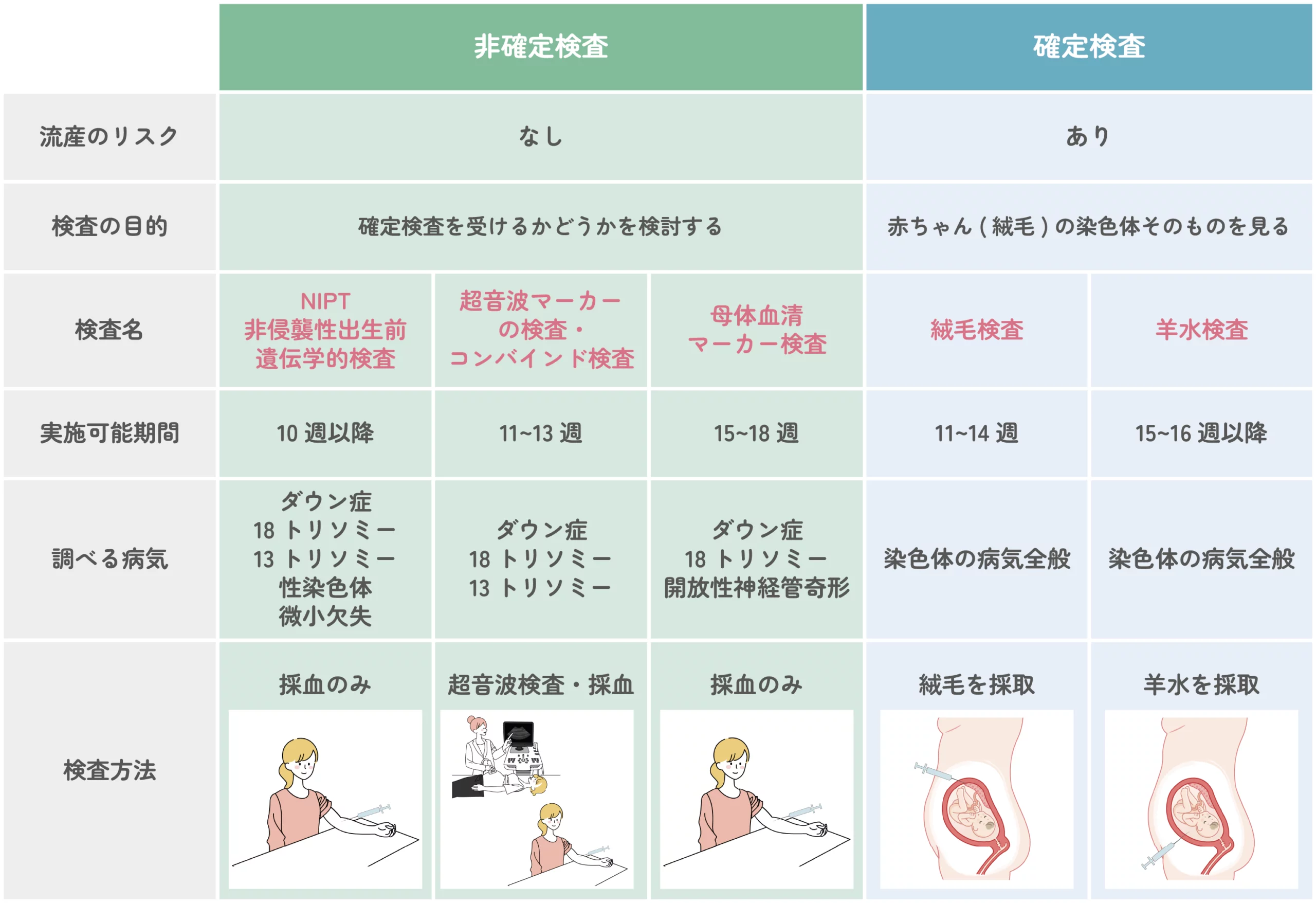

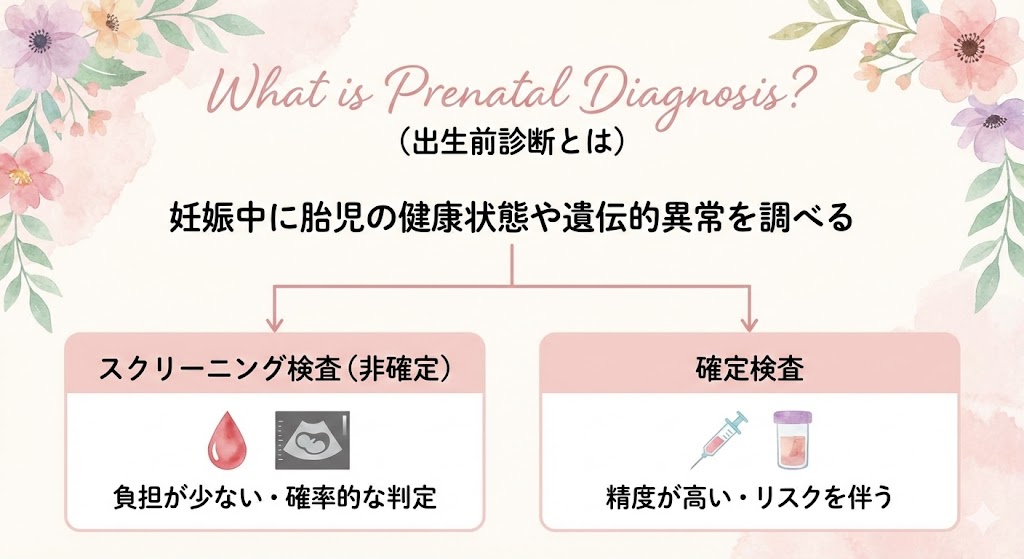

出生前診断とは

出生前診断とは、妊娠中に胎児の健康状態や遺伝的な異常を調べる検査のことを指します。胎児の染色体異常や先天性疾患の有無を早期に把握することで、出産に向けた準備や治療の選択肢を考える機会を提供します。主にスクリーニング検査(非確定検査)と確定検査の2種類があり、それぞれ検査方法や目的が異なります。

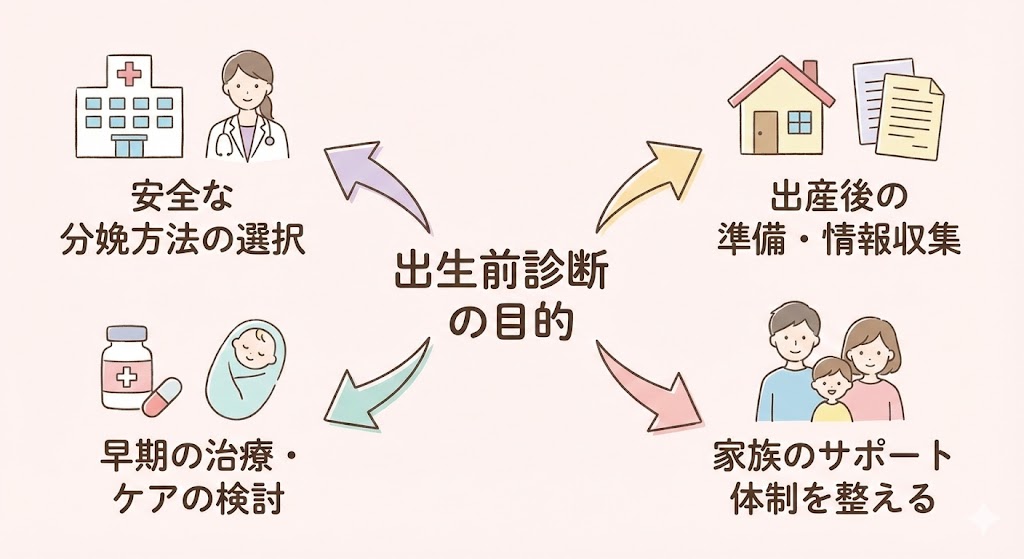

出生前診断の目的

出生前診断の目的は、胎児の健康状態を把握し、妊娠や出産、育児に向けた適切な準備を整えることにあります。胎児に何らかの異常が見つかった場合、出産後の生活にどのような変化が生じるのか、どのような支援制度を利用できるのかといった情報を事前に収集し、家族全体で適切なサポート体制を整えることができます。

また、出生前診断は、安全な分娩方法を決定するための重要な判断材料です。胎児の健康状態によっては、分娩時のリスクが高まる場合があり、適切な医療機関を選択する必要が出てくることもあります。

近年では、医療の進歩により、多くの疾患に対して治療やケアの選択肢が増えており、早期に診断を受けることで、より良い育児環境を整えることが可能となります。

2-2. 出生前診断でわかること

出生前診断では、胎児の染色体異常や先天性疾患の有無を調べることができます。代表的なものとして、ダウン症(21トリソミー)、18トリソミー、13トリソミーがあり、これらは染色体の異常によって引き起こされる疾患です。

特にダウン症は最も頻度が高く、21番染色体が通常の2本ではなく3本存在することで発症します。知的発達の遅れや特徴的な顔貌を持つことが多いですが、医学の進歩により平均寿命は延び、適切な支援を受けることで豊かな生活を送ることが可能です。

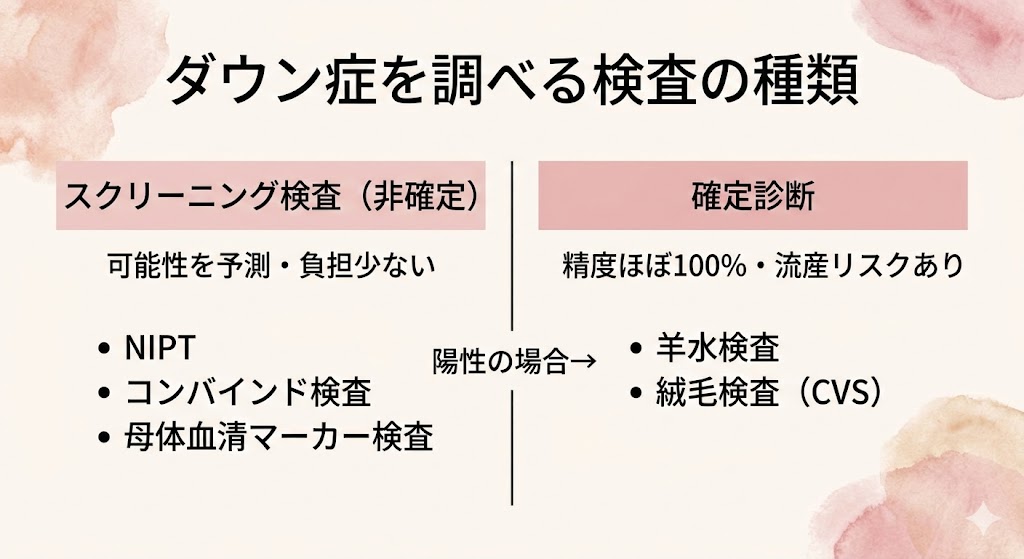

胎児のダウン症を調べる出生前診断の種類

胎児のダウン症を調べる出生前診断の種類は次のとおりです。

スクリーニング検査(非確定検査)

スクリーニング検査は、胎児に染色体異常がある可能性を予測するための検査であり、非確定検査と位置づけられています。母体の血液や超音波検査を用いて行われるため、母体や胎児への負担が少ないのが特徴ですが、あくまで確率的な診断であり、陽性反応が出た場合でも確定診断が必要になります。

| 検査名 | 実施期間 | 感度 | 費用 | 注意点 |

|---|---|---|---|---|

| NIPT(新型出生前診断) | 妊娠10~16週頃 | 99% | 10~25万円 | 陽性でも確定ではない |

| コンバインド検査 | 妊娠11~13週頃 | 約85% | 3~5万円 | 確率的な診断のみ |

| 母体血清マーカー検査 | 妊娠15~17週頃 | 約80% | 2~3万円 | 精度が低め |

引用元:https://genetech.co.jp/academic_information/article20200315/

確定診断

確定診断は、胎児の細胞を直接採取して染色体異常の有無を調べる検査であり、スクリーニング検査とは異なり、感度ほぼ100%の精度で診断をできます。ただし、いずれの検査も侵襲的な手法で行われるため、流産や死産のリスクが伴うことがデメリットとなります。

| 検査名 | 実施期間 | 感度 | 費用 | 注意点 |

|---|---|---|---|---|

| 羊水検査 | 妊娠15~18週頃 | ほぼ100% | 10~20万円 | 流産・死産リスクあり |

| 絨毛検査 | 妊娠11~14週頃 | ほぼ100% | 10~20万円 | 流産リスクがやや高い |

超音波検査(エコー検査)でわかるダウン症の特徴

でわかるダウン症の特徴.jpg)

超音波検査(エコー検査)でわかるダウン症の特徴について詳しく見ていきましょう。

エコー検査とは?

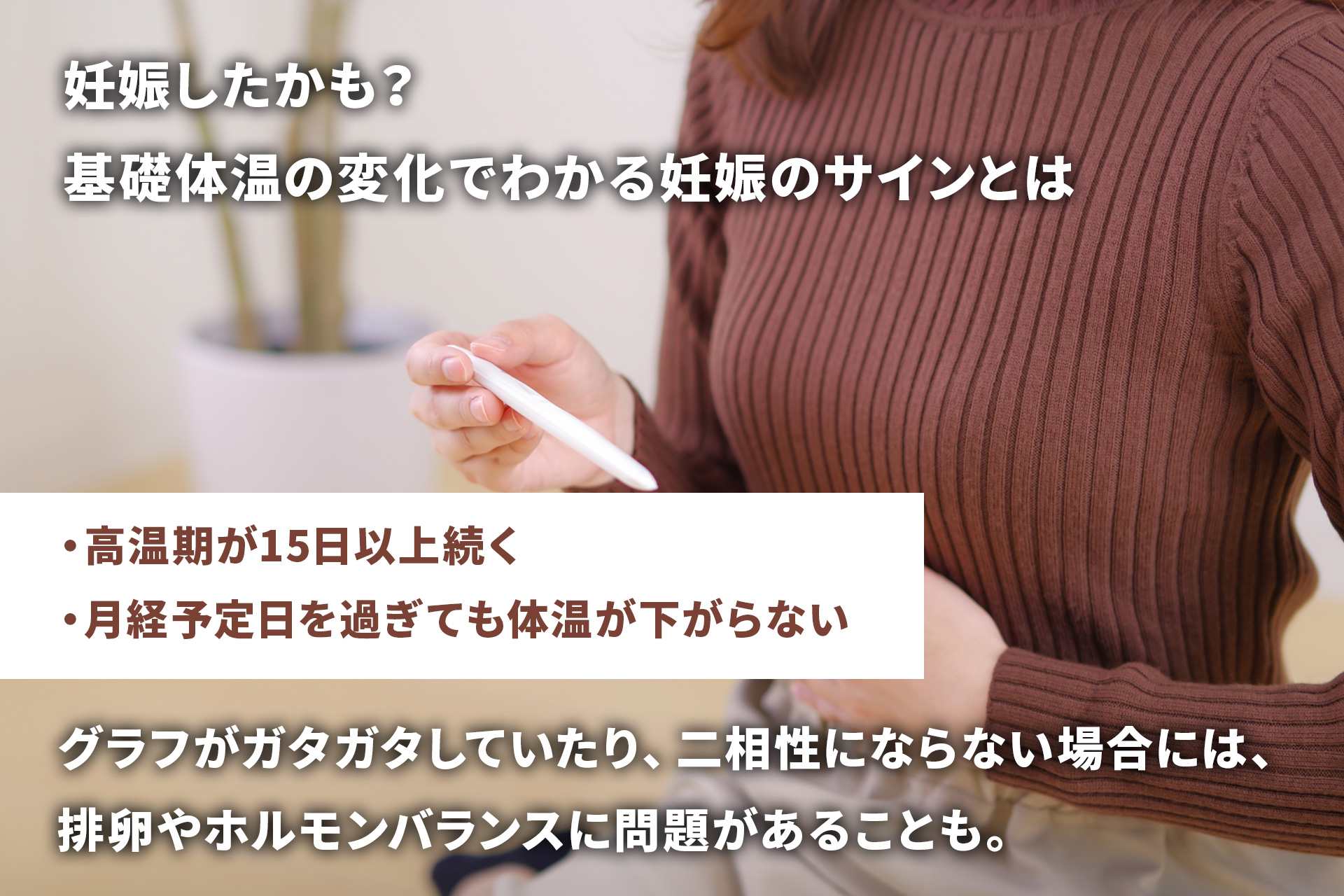

エコー検査(超音波検査)は、妊婦健診の一環として行われ、超音波を利用して胎児の成長や発育を確認する検査です。胎児の大きさや臓器の形成状況、羊水の量などを観察し、異常がないかを判断します。ダウン症をはじめとする染色体異常を確定的に診断することはできませんが、特徴的な所見が見られた場合には、さらなる詳細な検査が推奨されることがあります。

ダウン症が疑われる超音波所見

エコー検査において、ダウン症の可能性が示唆される所見はいくつかあります。最も一般的な指標として、首の後ろの皮膚の厚み(頸部浮腫:NT)があります。NTは妊娠11週から14週頃に測定され、一定以上の厚みがある場合は染色体異常のリスクが高まる可能性があるとされています。

しかし、NTが厚いからといって必ずしもダウン症とは限らず、逆に正常範囲内でもダウン症が確認されることもあるため、他の検査と組み合わせて総合的に判断されます。

また、心奇形の有無もエコー検査で確認できる重要なポイントです。ダウン症のある胎児の約50%が先天性心疾患を伴うとされており、特に心室中隔欠損症(VSD)や房室中隔欠損症(AVSD)などの異常が見られることが多くあります。

消化器系の異常としては、十二指腸閉鎖症が挙げられます。これは腸の一部が狭くなったり閉塞したりする状態で、ダウン症のある胎児に比較的高い頻度で見られる特徴です。

まとめ

出生前診断は、胎児の健康状態を知り、出産や育児に向けた準備を整えるための重要な検査です。しかし、その結果がもたらす影響は大きく、どの検査を受けるのか、またその結果をどう受け止めるのかは、慎重に考える必要があります。

医師の説明をしっかり聞き、家族と十分に話し合いながら、自分たちにとって最適な選択をすることが大切です。どのような結果であっても、適切なサポートを受けることで、安心して出産・育児を迎えることができます。信頼できる医療機関や専門家と連携しながら、納得のいく選択をしていきましょう。

Jラボについて

衛生検査所

J-VPD東京ラボラトリー

いまの時代、お客様が検査会社を選ぶことができるのです。

そして、検査会社からクリニックの紹介も行うことができます。

J-VPD東京ラボラトリーの精度管理は厚生労働省と東京都が行っている衛生検査所精度管理調査に参加し、毎年最高評価をいただいております。

J-VPD東京ラボラトリーにはDNAシーケンス解析専門医博、染色体解析専門スタッフ、遺伝子検査専門スタッフなど他にも専門スタッフが在籍し長年の経験、知識をもった熱練スタッフが検査・解析を行います。

- ライセンス情報

-

「東京都登録衛生検査所 認可」を取得

(5新保衛医第294号)

- 所在地

- 〒160-0005

東京都新宿区愛住町23-14

ベルックス新宿ビル6階

- アクセス