赤ちゃんの性別がわかる時期は?誤判定についても解説

赤ちゃんの性別がわかる時期は?誤判定についても解説

妊娠が判明すると、赤ちゃんの成長を見守る楽しみが増える中で、「性別はいつわかるの?」と気になる方も多いのではないでしょうか。

本記事では、赤ちゃんの性別がわかる時期やエコー検査での判定方法、誤診の理由について詳しく解説します。

Contents

赤ちゃんの性別はいつ決まる?

赤ちゃんの性別は受精の瞬間に決定します。性別を決める要因となるのは「X染色体」と「Y染色体」の2種類で、母親の卵子には必ずX染色体が含まれています。一方、父親の精子にはX染色体とY染色体の両方が存在し、どちらの染色体を受け継ぐかによって性別が決まります。

父親からX染色体を受け取ると女の子、Y染色体を受け取ると男の子となります。つまり、性別は完全に受精時に決定し、その後の環境や生活習慣で変わることはありません。

赤ちゃんの性別がわかるのはいつ?

赤ちゃんの性別がわかるのはいつなのか、詳しく見ていきましょう。

妊娠12週頃から性別判定が可能

赤ちゃんの性別を外見的に判断できるのは、外性器が形成される妊娠12週頃からです。しかし、この時点ではまだ性器の成長が不十分なため、確実な判定は難しくなります。

妊娠14〜15週頃には男の子の特徴が現れやすくなり、妊娠17〜18週頃には女の子の特徴もはっきりしてきます。

そのため、一般的に妊娠5ヶ月(妊娠16〜20週)頃に性別を確定できるケースが多いです。

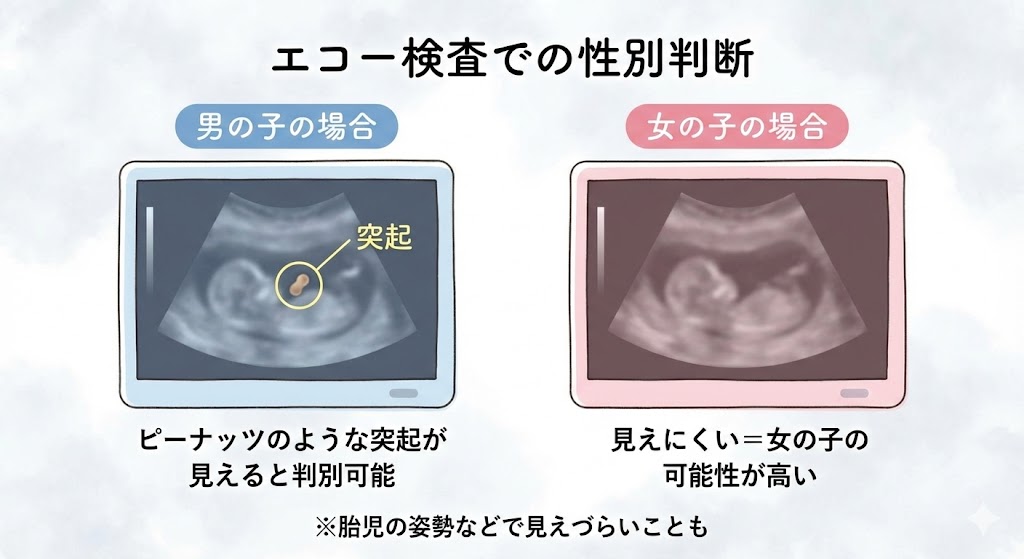

エコー検査での性別判断

胎児の性別は、妊婦健診で行われる超音波(エコー)検査を通じて確認されます。男の子の場合、ピーナッツのような突起が見えることで判別が可能です。一方、女の子の場合は、外性器が比較的見えにくいため、「男の子ではない=女の子の可能性が高い」と診断されることもあります。

胎児の姿勢やへその緒の位置によっては、エコー画像が見えづらくなることもあるため、一度の検査では判定がつかない場合もあります。

赤ちゃんの性別は過ごし方や食事で決まるのは本当?

「〇〇を食べると男の子が生まれる」「ストレスが少ないと女の子になりやすい」といった話を耳にすることがあります。昔から性別を左右する方法として、食事や生活習慣が影響するという説がさまざまありますが、いずれの説も科学的根拠に乏しく、参考にはできません。

性別がわからない・誤判定の理由

性別がわからない・誤判定が起きるケースがあります。

詳しく見ていきましょう。

胎児の姿勢や角度の影響

エコー検査では胎児の向きや姿勢が性別判定に大きく影響します。足を閉じていたり、へその緒がちょうど外性器の位置に重なっていたりすると、正確な診断が難しくなります。

特に女の子の場合、見えにくいことが多いため、診断が遅れることもあります。

妊娠初期のエコー検査では判定が難しい

妊娠12〜14週頃は、胎児の性器がまだ発達段階にあり、男の子の陰茎が小さいため、女の子と誤診されることがあります。また、女の子の場合も外性器の発達が未熟で見分けにくく、医師によっては慎重に判断することが一般的です。

誤判定を防ぐためのポイント

誤診を防ぐためには、妊娠20週以降のエコー検査で性別を再確認するのが確実です。また、3D・4Dエコーを利用することで、より鮮明な画像が得られ、性別の判断がしやすくなります。

ただし、エコー検査の精度は医師の経験や技術にも影響されるため、慎重に判断することが大切です。

赤ちゃんの性別を教えてもらえないこともある?

一部の病院では、妊娠中の性別告知を行わない方針をとっています。これは、日本産科婦人科学会が「胎児の性別を安易に教えるべきではない」との見解を示していることが背景にあります。

その理由の一つとして、出生前診断による性別選択のリスクが挙げられます。

性別にこだわる家庭では、希望する性別でない場合に妊娠を継続しない選択をするリスクがあるため、慎重な対応が求められています。

病院によって方針が異なるため、妊婦健診の際に医師に事前に相談することが重要です。

「性別が分かったら教えてほしい」「性別は産まれるまで知りたくない」など、自分の希望を伝えておくことで、意図しないタイミングで知らされることを防ぐことができます。

まとめ

赤ちゃんの性別は受精の瞬間に決まり、妊娠12週頃からエコー検査で確認できる可能性がありますが、確実に判定できるのは妊娠16〜20週頃が一般的です。男の子は比較的早く判断できることが多い一方で、女の子は外性器が見えにくいため、判定が遅くなる傾向があります。

胎児の姿勢やエコーの角度によって誤診の可能性があるため、妊娠20週以降に再確認するとより確実です。

何よりも赤ちゃんが健康に育つことが最も大切です。性別にこだわりすぎず、おおらかな気持ちで赤ちゃんの誕生を迎えましょう。

Jラボについて

衛生検査所

J-VPD東京ラボラトリー

いまの時代、お客様が検査会社を選ぶことができるのです。

そして、検査会社からクリニックの紹介も行うことができます。

J-VPD東京ラボラトリーの精度管理は厚生労働省と東京都が行っている衛生検査所精度管理調査に参加し、毎年最高評価をいただいております。

J-VPD東京ラボラトリーにはDNAシーケンス解析専門医博、染色体解析専門スタッフ、遺伝子検査専門スタッフなど他にも専門スタッフが在籍し長年の経験、知識をもった熱練スタッフが検査・解析を行います。

- ライセンス情報

-

「東京都登録衛生検査所 認可」を取得

(5新保衛医第294号)

- 所在地

- 〒160-0005

東京都新宿区愛住町23-14

ベルックス新宿ビル6階

- アクセス