流産の確率は?リスク要因と注意点も解説

流産の確率は?リスク要因と注意点も解説

妊娠がわかってから、誰もが胸に抱えるのが「無事に育ってくれるだろうか」という思いです。その中でも、特に多くの妊婦さんが不安を感じるのが「流産」という言葉でしょう。実際、流産は決して珍しいことではなく、妊娠のごく初期に起こることも多くあります。

この記事では、流産の確率、起こりやすい時期や原因、また予防のためにできることについて詳しく解説します。

Contents

流産とはどのような状態か

流産とは、妊娠22週未満で胎児が子宮内で亡くなってしまい、妊娠が継続できなくなる状態を指します。出血や腹痛といった症状を伴うこともあれば、自覚症状がほとんどなく、健診で初めて知らされるケースもあります。なお、22週以降に胎児が亡くなった場合は「死産」となり、医学的には異なる扱いになります。

流産は大きく分けて、手術によって胎児を取り出す「人工流産(中絶)」と、自然に起こる「自然流産」があります。後者は多くの場合、妊婦さん自身にはどうしようもない理由によって引き起こされるため、過度に自分を責める必要はありません。

流産の起こりやすい時期とその確率

流産の約80%以上は妊娠12週未満、つまり妊娠初期に発生します。この時期に起きる流産の大半は、胎児側の染色体異常など、偶然の要素が原因です。精子と卵子が出会い受精しても、何らかの遺伝的エラーによって胎児が正常に成長できない場合、身体が自然と妊娠を終わらせてしまうのです。

妊娠が医療機関で確認された女性のうち、およそ15%、つまり6〜7人に1人が流産を経験しています。この数字からも、流産は決して特別なことではないことがわかります。

母体の年齢と流産の関係

流産の確率には、母体の年齢が密接に関わっています。20代後半から30代前半までは10%前後で推移している流産率が、35歳を過ぎると20%、40歳を超えると40%以上に跳ね上がります。これは、年齢とともに卵子の質が低下し、染色体異常の発生リスクが高まるためと考えられています。

とはいえ、年齢が高いからといって必ずしも流産するわけではありません。生活習慣を整え、妊娠前から健康管理を意識することによって、リスクを最小限に抑えることは十分可能です。

流産の主な原因としやすい行動

妊娠初期に起こる流産の多くは、胎児の染色体に異常があったことが原因であり、防ぐことは非常に難しいとされています。したがって、「妊娠に気づかずにお酒を飲んでしまった」「重たいものを持った」などと心配しても、それが原因だった可能性は低く、自分を責める必要はありません。

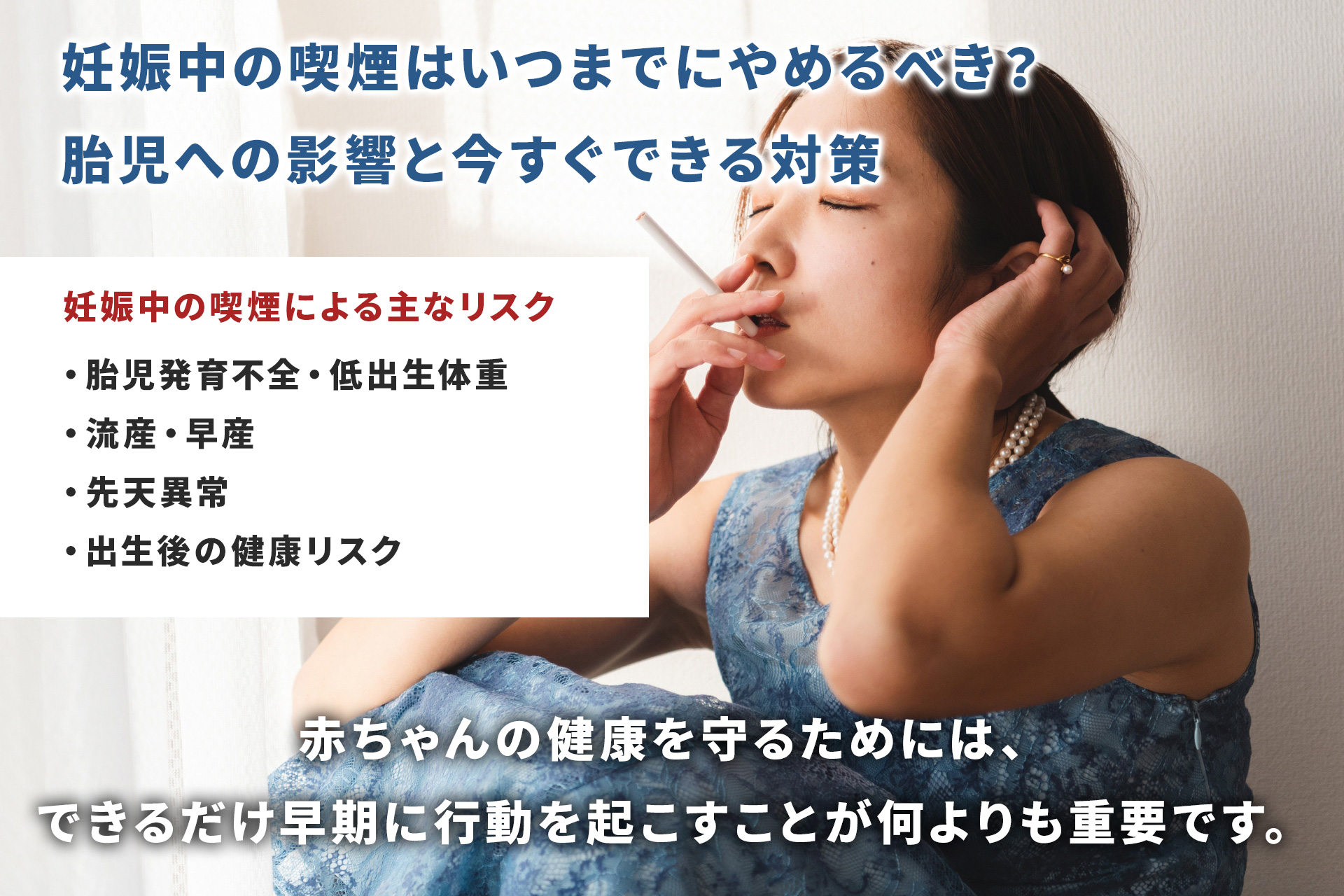

一方で、妊娠12週を過ぎると、母体側の健康状態や行動が流産リスクに関わるケースが増えます。子宮の形態異常、感染症、持病の悪化、ストレスの蓄積などが後期流産の要因となることがあります。風邪や風疹などの感染症対策、人混みを避ける、禁煙・禁酒を徹底するなど、妊婦さん自身ができる予防もあります。

流産の兆候と注意すべき症状

妊娠初期の軽い出血や腹痛は決して珍しいことではありません。しかし、出血量が多い、鮮血である、腹部の痛みが鋭く強い、腰の重だるさが続くなどの症状がある場合は、流産の兆候の可能性があります。すぐにかかりつけの医師に相談するようにしましょう。

逆に、ごく少量の茶色いおりもの程度の出血であれば、「着床出血」やホルモンの影響によるもので、経過観察で問題ないこともあります。気になる症状があっても、まずは冷静に状況を判断し、医師と連携することが大切です。

流産後の妊娠と回復について

流産を経験したあとは、次の妊娠に対する不安が大きくなるものです。しかし、多くの場合、流産は一度きりであり、その後の妊娠では問題なく出産できることがほとんどです。2回以上連続して流産が起きた場合は、「反復流産」、3回以上の場合は「習慣流産」と呼ばれ、精密な検査や専門的な治療が必要になる場合があります。

流産後の子宮が順調に回復すれば、生理が再開し、次の妊娠への準備も整ってきます。焦らず、ご自身とパートナーの心身の状態を整えながら、医師と相談しつつ再び妊娠を目指していくことが望まれます。

まとめ

流産は、妊娠したすべての人にとって他人事ではありません。特に妊娠初期に起こる流産は胎児側の要因がほとんどであり、防げないことが多いのが現実です。一方で、妊娠中期以降の流産には、母体の健康や生活習慣が影響するケースもあるため、日常生活での注意や医療との連携が重要です。

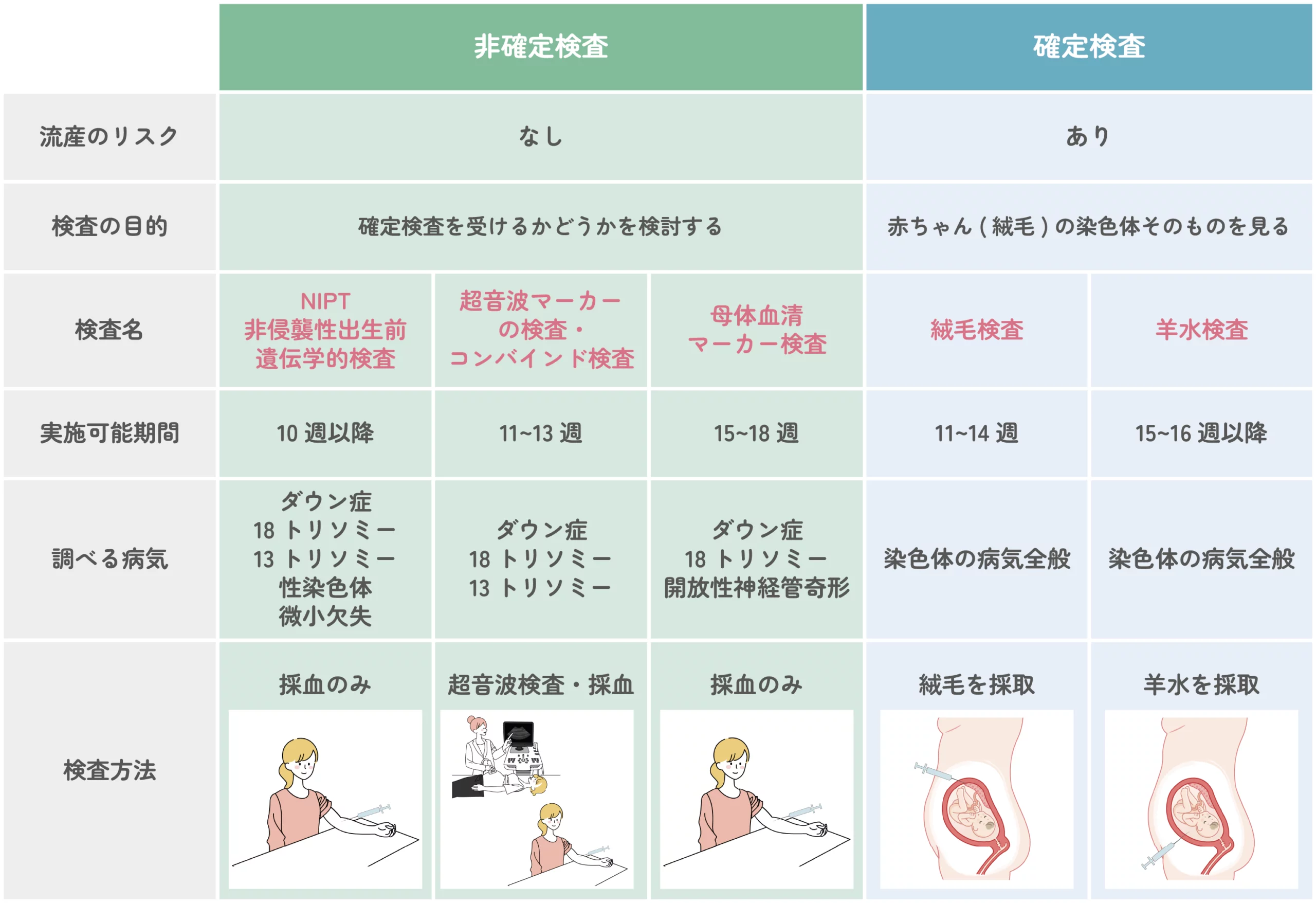

JラボのNIPT(新型出生前診断)は、妊娠10週目から受けられる非侵襲的な検査で、21・18・13トリソミーなどの染色体異常のリスクを高精度で調べることが可能です。採血だけで受けられるため母体への負担も少なく、多くのご夫婦に選ばれています。

将来の不安を減らす一歩として、赤ちゃんの健康を確認する選択肢のひとつとして、ぜひJラボのNIPTを検討してみてください。

Jラボについて

衛生検査所

J-VPD東京ラボラトリー

いまの時代、お客様が検査会社を選ぶことができるのです。

そして、検査会社からクリニックの紹介も行うことができます。

J-VPD東京ラボラトリーの精度管理は厚生労働省と東京都が行っている衛生検査所精度管理調査に参加し、毎年最高評価をいただいております。

J-VPD東京ラボラトリーにはDNAシーケンス解析専門医博、染色体解析専門スタッフ、遺伝子検査専門スタッフなど他にも専門スタッフが在籍し長年の経験、知識をもった熱練スタッフが検査・解析を行います。

- ライセンス情報

-

「東京都登録衛生検査所 認可」を取得

(5新保衛医第294号)

- 所在地

- 〒160-0005

東京都新宿区愛住町23-14

ベルックス新宿ビル6階

- アクセス