受精から着床までにおこる体調の変化|妊娠超初期のサインとは?

受精から着床までにおこる体調の変化|妊娠超初期のサインとは?

「妊娠したかもしれない」と感じる時期には、体調のちょっとした変化が気になるものです。とくに受精から着床までの期間は「妊娠超初期」と呼ばれ、まだ妊娠検査薬にも反応しないタイミングですが、体内では妊娠の準備が着々と進んでいます。

この記事では、妊娠が成立するまでの仕組みや、妊娠超初期に現れやすい体調の変化、この時期に注意しておきたい生活習慣についてわかりやすく解説します。

Contents

妊娠の仕組み

妊娠は、排卵・受精・着床という一連のプロセスを経て成立します。ここでは、受精から着床までの具体的な流れとタイミングについて、順を追って解説します。

排卵と卵子の放出

女性の体は、月経周期に合わせて定期的に卵子を排出する仕組みになっています。一般的に28日周期の方では、生理開始から約14日後に排卵が起こります。排卵された卵子は卵管采によって卵管に取り込まれ、精子との出会いを待つことになります。卵子の寿命は約24時間と限られているため、タイミングが重要です。

性交と受精のタイミング

性行為により女性の膣内に射精された精子は、子宮を経て卵管まで進みます。到達には数十分から数時間かかり、その間に精子の数は大幅に減少します。卵子と精子の寿命を考慮すると、排卵日の2〜3日前からの性行為が、妊娠につながる確率を高めるとされています。

受精と受精卵の移動

受精は、卵管の中で1つの卵子と1つの精子が結びつくことで成立します。受精卵はその後、細胞分裂を繰り返しながら、約7日間かけて子宮へとゆっくり移動します。この間に受精卵は着床に向けて準備を整え、着床に適したタイミングで子宮内膜に到達するようになっています。

着床とは

子宮にたどり着いた受精卵は、子宮内膜に根を張って着床します。これにより妊娠が成立します。着床は、前回の生理開始日から数えて約3週間後に起こるのが一般的です。

着床出血は妊娠のサイン?

着床時、ごく少量の出血が起こることがあります。これを「着床出血」と呼び、生理のタイミングと重なりやすいため混同されがちですが、量や期間が異なるのが特徴です。ただし、すべての妊婦に起こるわけではなく、発生するのは4人に1人以下とされています。

妊娠超初期の体調の変化

着床する頃の時期は「妊娠超初期」と呼ばれ、妊娠検査薬ではまだ陽性になりません。しかし、ホルモンの変化により、以下のような症状を感じることがあります。

- おなかの張りや腹痛

- 腰痛

- 胸の張り・乳首の痛み

- 眠気・だるさ

- イライラしやすい

- 便秘

- 吐き気や胃のむかつき

- 食欲の変化(増減)

体調の変化は個人差が大きいため、これらすべてが現れるとは限りません。

妊娠週数の数え方に注意

妊娠週数は、「最後の生理が始まった日」を妊娠0週0日と起点に数えます。受精や着床の日は特定が難しいため、医療の現場では生理開始日を基準に妊娠の経過を計算します。受精が起こるのは通常、妊娠2週目ごろにあたります。

妊娠の経過は「満〇週・満〇日」という形式で記録され、月数に関しては「妊娠〇ヵ月」という表現が用いられます。ここでの「1ヵ月」は、平均的な月経周期に基づく28日間を指します。たとえば「妊娠1ヵ月」は、妊娠0週0日から3週6日までの期間を意味します。

出産予定日は、妊娠0週0日から数えて280日目、すなわち40週0日目とされ、妊娠期間はおよそ10ヵ月(280日)と見なされています。

妊娠かも?と思ったらチェックしたい変化

以下のような変化が見られる場合は、妊娠の可能性があります。

- 生理予定日を過ぎても生理がこない

- 基礎体温が高温で持続している

- おりものの状態がいつもと違う(量が増える・粘りがないなど)

気になる症状がある場合は、妊娠検査薬で確認してみましょう。

受精から着床までに気をつけること

受精から着床までの時期は、胎児の中枢神経や心臓などの重要な器官が形成される、大切な時期です。まだ妊娠検査薬には反応せず、体調の変化も微細なため気づきにくいものですが、とくに不妊治療中の方はこの時期の生活習慣が着床に影響を及ぼす可能性があります。以下の点に気をつけて、体調を整えましょう。

- 睡眠をしっかりとり、ホルモンバランスを整える

- 栄養バランスの良い食事と葉酸の摂取を心がける

- 喫煙・飲酒は妊娠前から控える

- カフェインは1日1〜2杯までに抑える

- 薬は医師に相談してから服用する

- レントゲン検査前に妊娠の可能性を申告する

- 冷え対策をして血流を保つ

- 感染症を予防し、家族の予防接種も検討する

- 体調や医師の指示に応じて性交渉を控える

妊娠検査薬はいつから使える?

一般的な妊娠検査薬は「生理予定日の1週間後」から使用可能です。性行為から約3週間後、生理開始日から5週間後が目安となります。

陽性反応が出た場合は、子宮外妊娠などのリスクも考慮し、早めに婦人科を受診してください。

まとめ|妊娠を望む方は体の変化を見逃さずに

妊娠超初期はまだ目立ったサインが少ない時期ですが、ホルモンの変化によって体にさまざまな影響が現れることがあります。妊娠を希望している方や不安を感じている方は、自分の体調の変化に目を向けることが大切です。

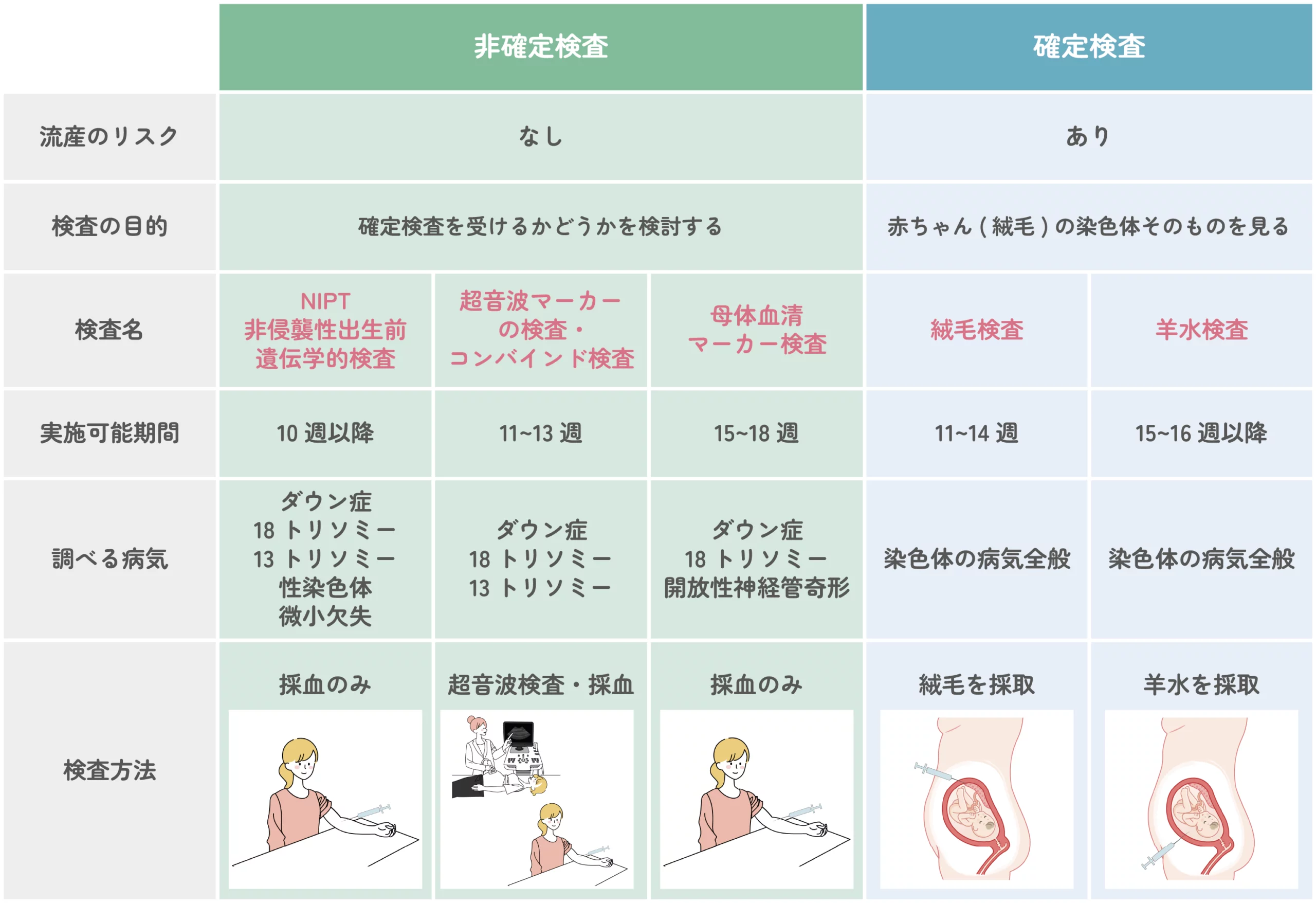

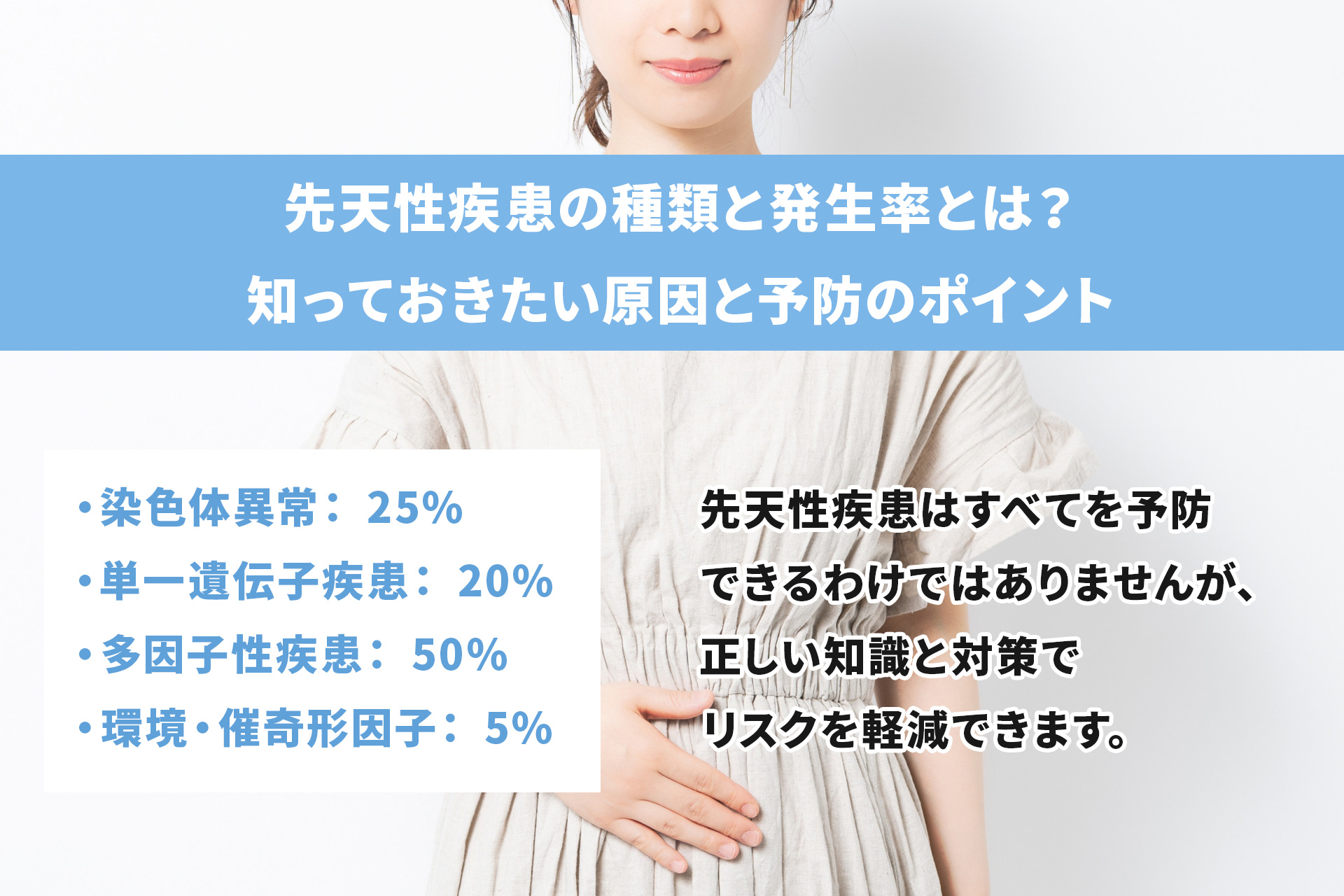

なお、妊娠後の胎児の遺伝子疾患について確認したい場合は、「新型出生前診断(NIPT)」の活用も視野に入れてみてください。

JラボのNIPT検査は妊娠10週目から受けられ、全国に提携クリニックがあるため通いやすく、検査実績も約10万件にのぼります。まずはお気軽にご相談ください。

Jラボについて

衛生検査所

J-VPD東京ラボラトリー

いまの時代、お客様が検査会社を選ぶことができるのです。

そして、検査会社からクリニックの紹介も行うことができます。

J-VPD東京ラボラトリーの精度管理は厚生労働省と東京都が行っている衛生検査所精度管理調査に参加し、毎年最高評価をいただいております。

J-VPD東京ラボラトリーにはDNAシーケンス解析専門医博、染色体解析専門スタッフ、遺伝子検査専門スタッフなど他にも専門スタッフが在籍し長年の経験、知識をもった熱練スタッフが検査・解析を行います。

- ライセンス情報

-

「東京都登録衛生検査所 認可」を取得

(5新保衛医第294号)

- 所在地

- 〒160-0005

東京都新宿区愛住町23-14

ベルックス新宿ビル6階

- アクセス