出生前診断はいつまでできるの?検査期限と選択肢をわかりやすく解説

出生前診断はいつまでできるの?検査期限と選択肢をわかりやすく解説

妊娠中におなかの赤ちゃんの健康状態を知る手段として注目されている「出生前診断」。しかし、診断には複数の検査方法があり、それぞれ検査を受けられる時期が限られています。「いつまでに受けるべき?」「どの検査を選ぶべき?」と悩む妊婦さんやご家族のために、今回は出生前診断の種類と検査時期、注意点についてわかりやすく解説します。

Contents

出生前診断を受けるタイミングが重要な理由

妊娠中に赤ちゃんの健康状態や染色体異常の有無を調べる「出生前診断」。近年では精度の高い検査も登場していますが、各検査には実施できる期間が定められています。妊娠週数によって受けられる検査が変わるため、早い段階で検討を始めることが大切です。

出生前診断の種類と検査の違い

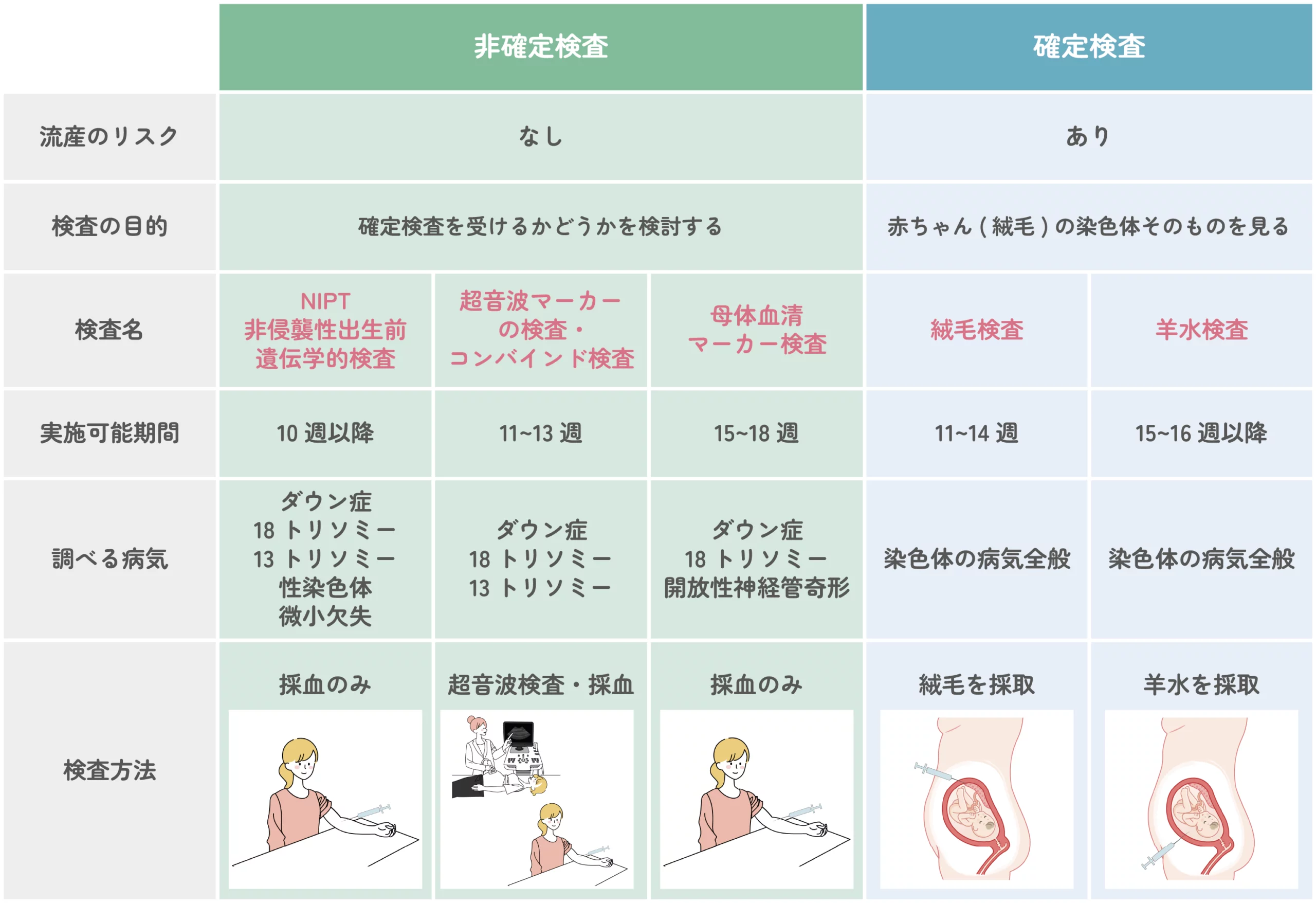

妊娠中に胎児の健康状態を調べる「出生前診断」には、さまざまな種類があります。特に「非確定検査」と「確定検査」の違いを理解することは、検査を受ける際の大切な判断材料になります。それぞれの特徴や役割について確認しておきましょう。

非確定検査とは

非確定検査は、赤ちゃんに異常がある「可能性」を調べるスクリーニング検査です。精度は高いものの、あくまで確率でしかなく、確定診断には至りません。

確定検査とは

染色体異常や先天性疾患の有無を正確に調べる検査です。検査精度は非常に高いものの、流産や感染症などのリスクが伴います。

非確定検査の実施時期と種類

出生前診断の中でも比較的早い時期に受けられる「非確定検査」は、赤ちゃんの染色体異常などの可能性をスクリーニングするための検査です。検査によって受けられる週数や調べられる内容が異なるため、それぞれの特徴を把握しておくことが大切です。

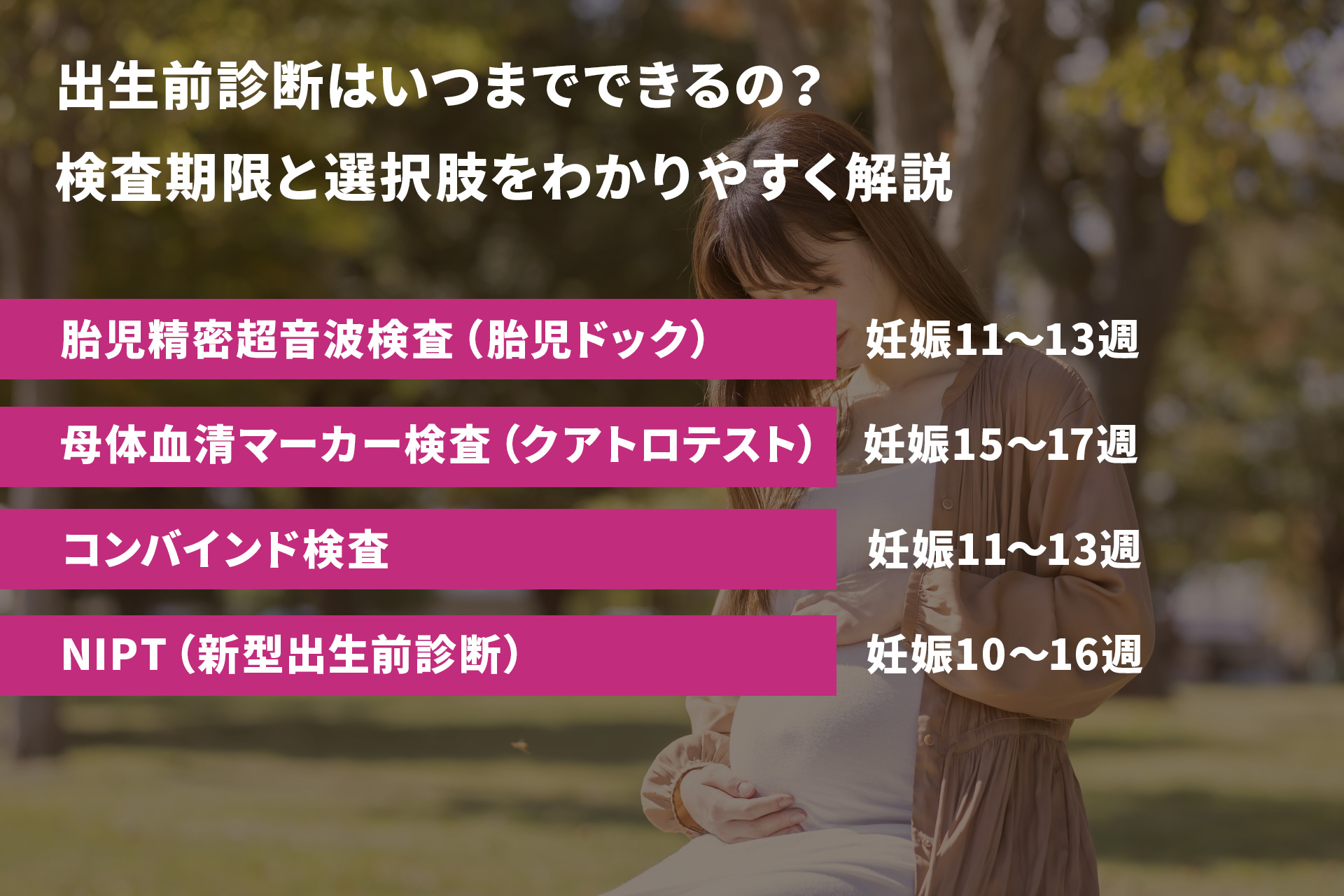

胎児精密超音波検査(胎児ドック):妊娠11〜13週

顔や手足、心臓などの形態的異常を調べる検査です。染色体異常の可能性を間接的に判断する材料にもなります。

母体血清マーカー検査(クアトロテスト):妊娠15〜17週

母体の年齢と血液の数値から、ダウン症や18トリソミーの確率を割り出します。

コンバインド検査:妊娠11〜13週

母体血清マーカー検査に超音波検査を加えることで、より高い精度で染色体異常のリスクを判定できます。

NIPT(新型出生前診断):妊娠10〜16週

母体の血液から胎児のDNAを調べる検査で、非確定検査の中でも最も精度が高いとされています。

確定検査の検査時期と特徴

赤ちゃんの染色体異常や遺伝的な疾患を確定的に診断する「確定検査」は、非確定検査で陽性反応が出た際や、リスクが高いと判断された場合に行われます。正確性が高い反面、流産や感染症などのリスクも伴うため、検査内容や実施時期をしっかり把握しておくことが重要です。

羊水検査:妊娠15〜18週

羊水を採取して胎児の染色体や遺伝子を調べる方法で、正確な診断が可能です。

絨毛検査:妊娠11〜14週

胎盤の絨毛組織を採取して行う検査で、羊水検査よりも早い時期に実施できます。

非確定検査が陽性だった場合の流れ

非確定検査で「陽性の可能性あり」と出た場合、確定検査に進むかどうかを検討します。中絶を選択肢に含める場合は、妊娠21週6日までに最終的な判断を下す必要があります。そのため、検査の実施タイミングと結果が出るまでの日数を逆算して計画を立てることが大切です。

出生前診断を受けるときの注意点

検査には適切な時期があるため、スケジュール管理が重要です。 結果を受けてどう行動するか、あらかじめご夫婦で話し合っておきましょう。 不安な場合は、遺伝カウンセリングを利用して専門家に相談することもおすすめです。 医療機関によって検査の対応可否が異なる場合があるため、事前に確認を行いましょう。

まとめ

出生前診断にはさまざまな種類があり、それぞれに適した検査時期があります。検査を受けるかどうか、どのタイミングで受けるかを早めに検討しておくことで、選択肢の幅が広がり、落ち着いて判断しやすくなります。特に中絶を選択肢に入れる場合は、妊娠21週6日までに最終的な判断が必要なため、スケジュール管理が重要です。

もし出生前に赤ちゃんの染色体異常のリスクを知りたいと考えている方は、新型出生前診断(NIPT)の活用も一つの方法です。JラボのNIPTは妊娠10週から対応しており、全国の提携クリニックで受けることができます。累計約10万件の検査実績を誇り、多くの妊婦さんに選ばれています。

出生前診断について不安や疑問がある場合は、医師や遺伝カウンセラーに相談し、納得のいく選択をしていきましょう。

Jラボについて

衛生検査所

J-VPD東京ラボラトリー

いまの時代、お客様が検査会社を選ぶことができるのです。

そして、検査会社からクリニックの紹介も行うことができます。

J-VPD東京ラボラトリーの精度管理は厚生労働省と東京都が行っている衛生検査所精度管理調査に参加し、毎年最高評価をいただいております。

J-VPD東京ラボラトリーにはDNAシーケンス解析専門医博、染色体解析専門スタッフ、遺伝子検査専門スタッフなど他にも専門スタッフが在籍し長年の経験、知識をもった熱練スタッフが検査・解析を行います。

- ライセンス情報

-

「東京都登録衛生検査所 認可」を取得

(5新保衛医第294号)

- 所在地

- 〒160-0005

東京都新宿区愛住町23-14

ベルックス新宿ビル6階

- アクセス