先天性疾患の種類と発生率とは?知っておきたい原因と予防のポイント

先天性疾患の種類と発生率とは?知っておきたい原因と予防のポイント

赤ちゃんが健康に生まれてくることは、すべての妊婦さんとその家族にとって最も大切な願いのひとつです。しかし、生まれつき病気や障害を持っている「先天性疾患」は、決してまれなものではありません。先天性疾患にはさまざまな種類があり、遺伝や環境など複数の要因が影響していると考えられています。

この記事では、先天性疾患の基本的な知識として、どのような種類があるのか、どのくらいの発生率なのか、主な原因と予防のポイントについて詳しく解説します。

Contents

先天性疾患とは

先天性疾患とは、生まれつき赤ちゃんに見られる病気や障害の総称です。体の構造に異常がある「形態異常」と、体の機能に問題がある「機能異常」に大別されます。妊娠中の検査で発見されるケースもあれば、出生後に初めてわかるケースもあります。

日本では新生児のおよそ3~5%に、何らかの先天性疾患が認められるといわれています。

形態異常の代表例

形態異常とは、臓器や四肢などの形に異常がある状態を指します。代表的な例としては以下が挙げられます。

心室中隔欠損症

先天性心疾患の中でも多く見られ、心臓内に本来閉じているはずの穴が残っている状態です。

口唇口蓋裂

唇や口の中の上あごに裂け目ができる症状で、外科手術での治療が主流です。

四肢の異常(多指症・合指症など)

指が多かったりくっついていたりする症状で、美容や機能面での手術が検討されます。

機能異常の代表例

外見からは判断しづらく、体内で起こる代謝やホルモン分泌の問題が主な原因です。新生児マススクリーニング検査で早期発見されることが多く、早期治療で日常生活に支障なく過ごせる場合もあります。

フェニルケトン尿症

タンパク質に含まれるフェニルアラニンを分解できず、放置すると脳にダメージを与える可能性があります。

クレチン症(先天性甲状腺機能低下症)

甲状腺ホルモンの分泌不足により、成長や知的発達に遅れが出ることがあります。

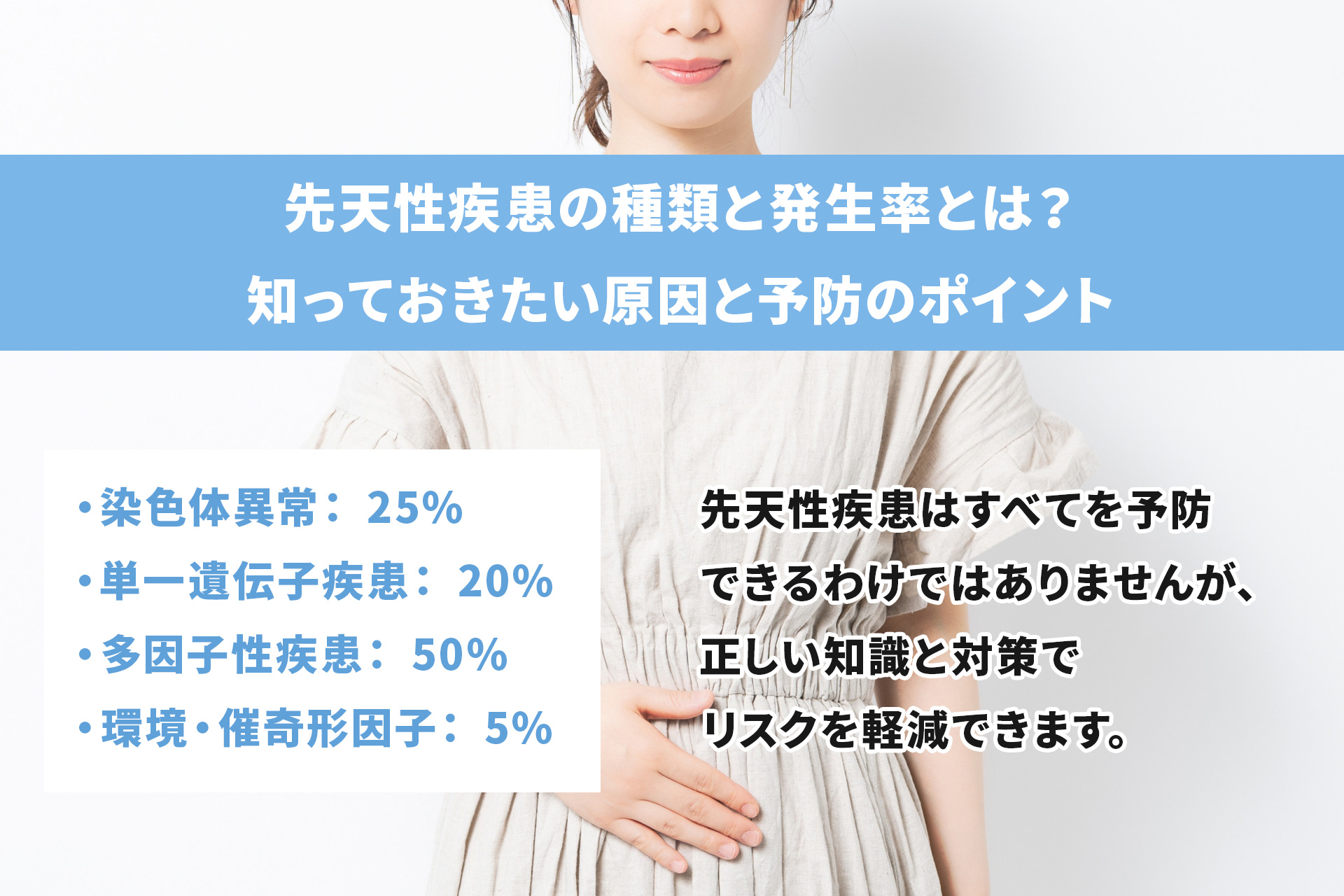

先天性疾患の発生率と主な原因

先天性疾患は、以下のような原因によって発症します。

- 染色体異常: 25%

- 単一遺伝子疾患: 20%

- 多因子性疾患: 50%

- 環境・催奇形因子: 5%

このように、多くの先天性疾患は遺伝や環境要因などが複雑に関係しています。すべてを防ぐことはできませんが、生活習慣の見直しや妊娠前後の適切なケアでリスクを下げることは可能です。

染色体異常による疾患

染色体の数や構造に異常があると、さまざまな先天性疾患を引き起こします。以下はその一部です。

- ダウン症(21トリソミー)

- 18トリソミー

- 13トリソミー

- クラインフェルター症候群

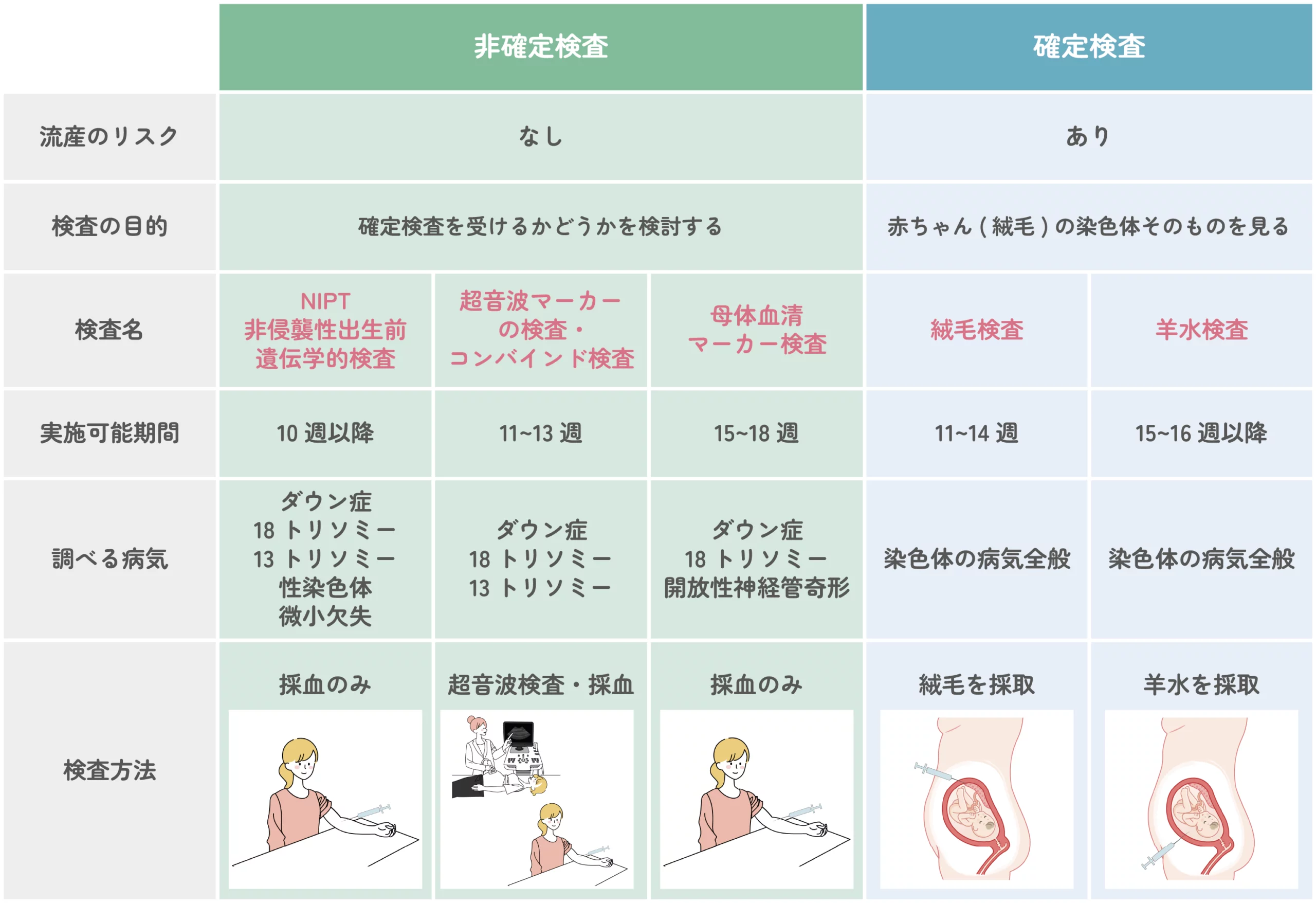

これらの染色体異常はNIPT(新型出生前診断)などの検査で早期にリスクを把握できる場合もあります。

単一遺伝子疾患とその遺伝形式

単一遺伝子疾患は、一つの遺伝子の変異が原因となって発症します。遺伝の形式には以下の3種類があります。

優性遺伝

親のどちらか一方から受け継いだ遺伝子に異常がある場合でも発症する形式で、50%の確率で子どもに遺伝します。

劣性遺伝

両親が保因者である場合、25%の確率で子どもに発症します。両親のどちらかがキャリアでも、孫世代に遺伝する可能性があります。

X連鎖遺伝

性染色体に関連した遺伝形式で、通常は男性にのみ症状が現れます。例としては血友病や筋ジストロフィーなどがあります。

多因子性疾患と環境要因

遺伝と生活習慣などの環境因子が組み合わさって発症する疾患が多因子性疾患です。代表的なものは以下のとおりです。

- 神経管閉鎖障害

- 口唇・口蓋裂

- 先天性心疾患

- 胎児水腫

予防のためには、葉酸の摂取、禁煙、適切な体調管理が重要です。

環境・催奇形因子による先天性疾患

妊娠中の喫煙、飲酒、薬物摂取、ウイルス感染などが、胎児に奇形や障害を引き起こす原因になる場合があります。

具体的な疾患例

- 多指症・合指症

- 小頭症

- 胎児性アルコール症候群

- 発達障害

妊娠前からの健康意識が、胎児の健康に大きく影響する可能性があります。

まとめ

先天性疾患はすべてを予防できるわけではありませんが、正しい知識と対策でリスクを軽減できます。また、出生前に赤ちゃんの染色体異常などのリスクを知りたい方は、新型出生前診断(NIPT)を活用するという選択肢もあります。

Jラボの新型出生前診断(NIPT)は、妊娠10週目から受けられ、全国の提携クリニックで実施されています。累計約10万件の検査実績があり、多くの妊婦さんに選ばれている信頼あるサービスです。妊娠を考えている方や、先天性疾患に不安がある方は、ぜひ一度検討してみてください。

Jラボについて

衛生検査所

J-VPD東京ラボラトリー

いまの時代、お客様が検査会社を選ぶことができるのです。

そして、検査会社からクリニックの紹介も行うことができます。

J-VPD東京ラボラトリーの精度管理は厚生労働省と東京都が行っている衛生検査所精度管理調査に参加し、毎年最高評価をいただいております。

J-VPD東京ラボラトリーにはDNAシーケンス解析専門医博、染色体解析専門スタッフ、遺伝子検査専門スタッフなど他にも専門スタッフが在籍し長年の経験、知識をもった熱練スタッフが検査・解析を行います。

- ライセンス情報

-

「東京都登録衛生検査所 認可」を取得

(5新保衛医第294号)

- 所在地

- 〒160-0005

東京都新宿区愛住町23-14

ベルックス新宿ビル6階

- アクセス