染色体異常が起こる確率は?年齢別リスクと最新検査について解説

染色体異常が起こる確率は?年齢別リスクと最新検査について解説

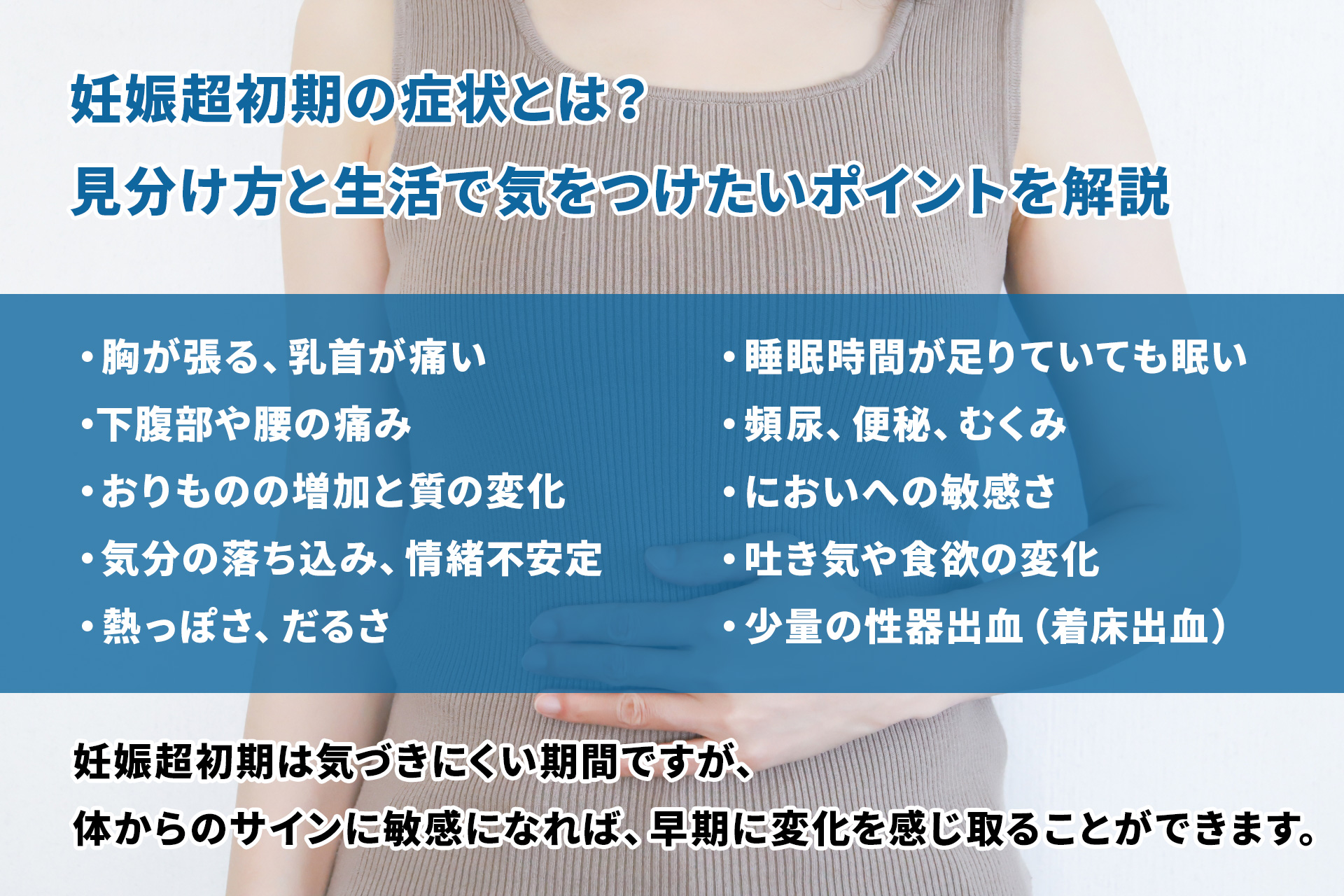

高齢出産が一般的になりつつある今、妊娠・出産に関する不安のひとつが「染色体異常」です。特に30代後半以降の妊娠では、胎児に染色体異常が起こるリスクが高まるといわれています。しかし、実際のところ年齢によってどの程度リスクが変わるのか、正確に知っている方は少ないのではないでしょうか。

この記事では、染色体異常の発生確率を年齢別にわかりやすく解説し、胎児の健康状態を調べるための検査方法についてもご紹介します。

出産年齢と染色体異常の関係

染色体異常の多くは、卵子の加齢によって引き起こされる「分裂時のエラー」によるものです。女性は生まれた時点で一生分の卵子を持っており、それらは年齢とともに老化していきます。そのため、出産年齢が高くなると、染色体が正常に分配されず、染色体の数に異常(数的異常)が起こる確率が上昇します。

たとえば、21番染色体が1本多いことで起こる「ダウン症」は、染色体異常の中でも特に頻度の高い疾患です。

年齢別に見るダウン症のリスク

以下は、母親の年齢ごとに、ダウン症の子どもが生まれる確率を示したデータです。

- 30歳:約1/1,000(20歳の約1.8倍)

- 35歳:約1/400(20歳の約4.3倍)

- 40歳:約1/106(20歳の約15.7倍)

- 45歳:約1/18(20歳の約55.6倍)

このように、加齢に伴って確率は上昇しますが、40歳であっても約1%以下の頻度です。「何歳から高いと感じるか」は人それぞれですが、知識をもとに冷静に判断することが大切です。

父親の年齢と染色体異常の関係

染色体異常というと母体の年齢に注目が集まりがちですが、実は父親の年齢も無視できない要素のひとつです。男性は生涯にわたり精子を新しく作り続けるため、年齢を重ねるごとにDNAの複製エラーが蓄積しやすくなります。この蓄積されたエラーは、子どもに影響を及ぼす突然変異や染色体の構造異常のリスクを高める原因になります。

さらに、メンデル遺伝病や自閉症などの多因子遺伝病に関わる突然変異の多くも、精子形成の過程で生じることが知られています。そのため、父親の年齢が高くなるにつれて、こうした疾患のリスクも緩やかに上昇していくと考えられています。

妊娠・出産に向き合う上では、母体だけでなく父体の年齢リスクについても夫婦で正しく理解し、共有しておくことが大切です。

新生児における染色体異常の割合

先天性疾患は全出生児の約3~5%に見られ、そのうち染色体異常は約25%を占めます。染色体異常の中でも特に多いのが、以下の3つのトリソミーです。

- ダウン症(21トリソミー):約53%

- 18トリソミー:約13%

- 13トリソミー:約5%

この3つの異常だけで染色体異常全体の約7割を占めるため、新型出生前診断(NIPT)ではこれらが基本検査項目とされています。

染色体異常のリスクが不安なときは?

「年齢とともに染色体異常のリスクが上がる」と聞いて、不安を感じる方も多いかもしれません。とくに初めての妊娠や、35歳以上での妊娠を迎える方にとっては、胎児の健康状態をできるだけ早く把握したいという思いが強いのではないでしょうか。

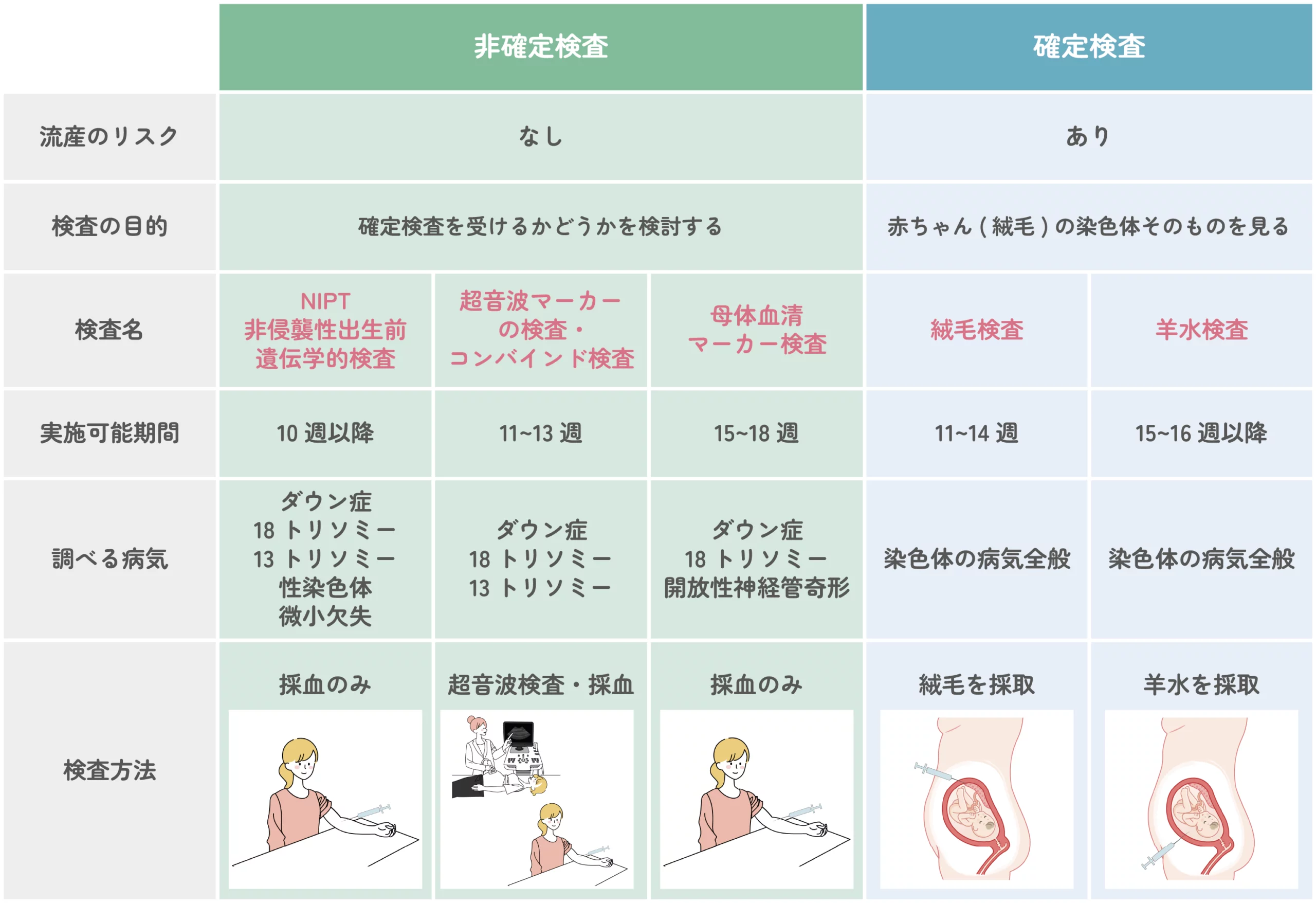

そのような場合の選択肢の1つに、「新型出生前診断(NIPT)」があります。

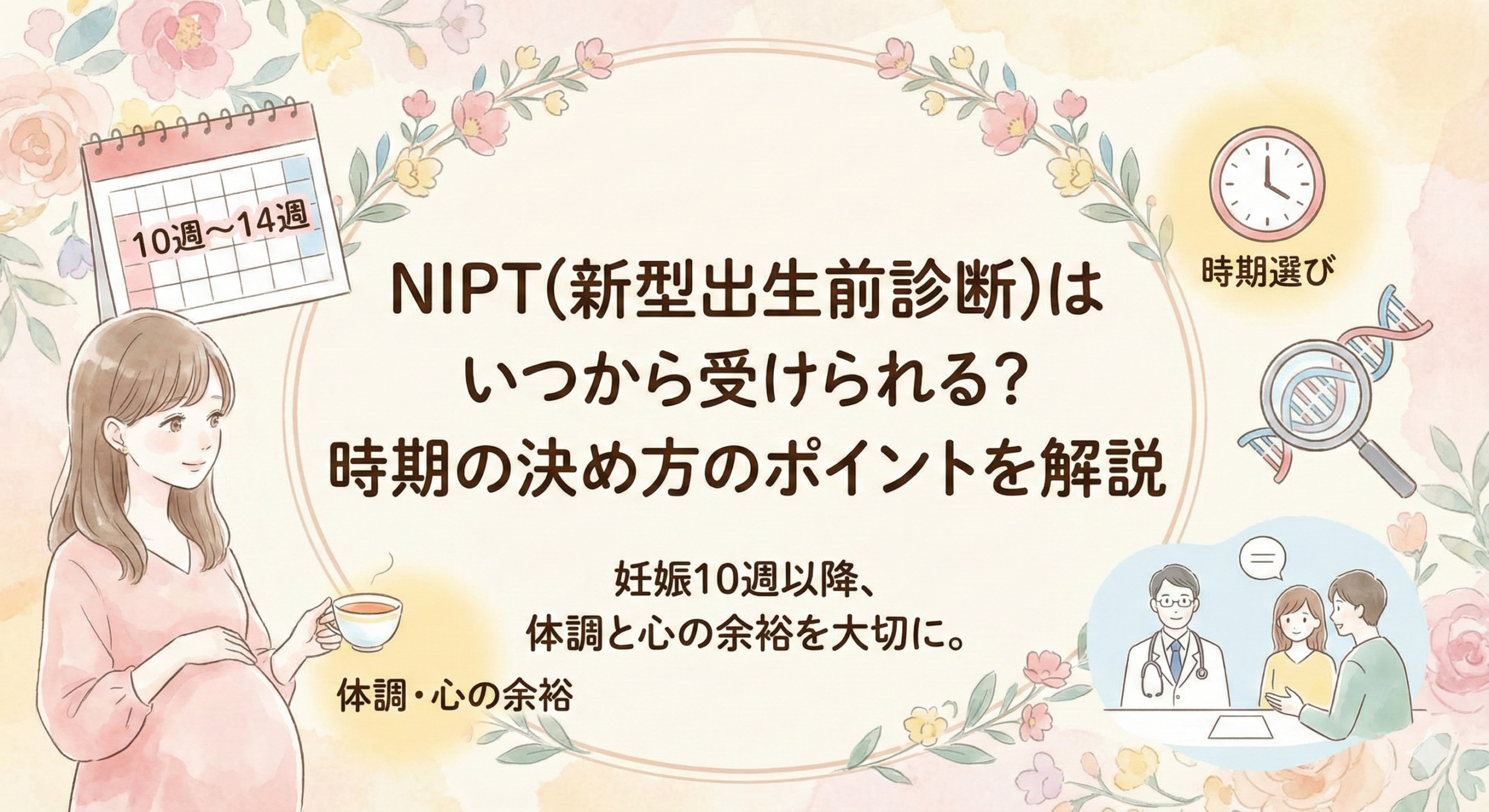

この検査は妊娠10週から受けられ、胎児に起こりやすい代表的な染色体異常のリスクを早期に調べることができます。身体への負担が少なく、精度の高い検査として多くの妊婦さんに選ばれています。

NIPTでわかることは下記のとおりです。

- 胎児の染色体異常リスク(特に21・18・13トリソミー)

- 妊娠10週から検査が可能

- 母体から採血するだけの非侵襲的検査

NIPTを活用することで、早期にリスクを把握でき、必要に応じて医師と相談しながら次の対応を決めることができます。

まとめ

染色体異常は年齢とともにリスクが高まる傾向がありますが、その確率を正しく理解することで、過剰な不安を避けることができます。特に35歳以降の妊娠では、母体だけでなく精子の加齢リスクも含めて冷静に情報を得ることが重要です。

妊娠中の不安を減らすためにも、早期からできる新型出生前診断(NIPT)を検討してみてはいかがでしょうか。リスクを知ることは、安心して出産に臨むための大きな一歩です。

JラボのNIPT(新型出生前診断)は、妊娠10週から検査が可能で、累計約10万件の検査実績を持ち、全国の提携クリニックで受けられます。妊娠中の不安を少しでも軽減したいとお考えの方は、検査を受けてみてください。

Jラボについて

衛生検査所

J-VPD東京ラボラトリー

いまの時代、お客様が検査会社を選ぶことができるのです。

そして、検査会社からクリニックの紹介も行うことができます。

J-VPD東京ラボラトリーの精度管理は厚生労働省と東京都が行っている衛生検査所精度管理調査に参加し、毎年最高評価をいただいております。

J-VPD東京ラボラトリーにはDNAシーケンス解析専門医博、染色体解析専門スタッフ、遺伝子検査専門スタッフなど他にも専門スタッフが在籍し長年の経験、知識をもった熱練スタッフが検査・解析を行います。

- ライセンス情報

-

「東京都登録衛生検査所 認可」を取得

(5新保衛医第294号)

- 所在地

- 〒160-0005

東京都新宿区愛住町23-14

ベルックス新宿ビル6階

- アクセス