体外受精の費用はどれぐらい?受けるスケジュールやポイントも解説

体外受精の費用はどれぐらい?受けるスケジュールやポイントも解説

妊娠を望んでいても、思うように結果が出ないと「次の選択肢」を考える場面が訪れます。

その中でも体外受精(IVF)は大きな一歩であり、費用・期間・成功率など気になる点は非常に多いものです。

本記事では、体外受精の基本から費用相場、治療スケジュール、リスク、治療を検討する際に押さえておくべきポイントまでわかりやすく解説します。

Contents

体外受精とは

体外受精とは、卵子と精子を体外で受精させ、その受精卵を子宮へ戻して妊娠をめざす生殖補助医療のひとつです。

タイミング法や人工授精では妊娠に至らなかった場合や、自然妊娠が難しいと判断されるケースで選択される方法です。

体外受精が検討されるケース

体外受精は以下のようなケースで検討されます。自然妊娠が難しい背景がある場合に有効です。

- 卵管が詰まっている、狭くなっている

- 精子数が少ない、運動率が低いなど男性側の要因

- 年齢による卵子の質の低下

- 人工授精を複数回行っても結果が出ない場合

体外受精と顕微授精の違い

体外受精は「卵子へ精子をふりかけ自然に受精させる」方法で、顕微授精は「精子を1つ選んで卵子に直接注入する」方法です。

男性側に要因がある場合でも妊娠の可能性を広げられる点が特徴です。

体外受精の費用

体外受精の費用は2022年からの保険適用により大きく変化しました。とはいえ、どこまで保険でカバーされ、どこからが自費なのかは意外と分かりづらいものです。

保険適用の費用

保険適用の場合、治療費は自己負担3割になります。体外受精1回あたりの自己負担額は、一般的に15万〜20万円程度です。

費用は以下の工程が含まれます。

- 排卵誘発

- 採卵

- 受精(IVFまたは顕微授精)

- 胚培養

- 胚移植

治療内容によって前後しますが、以前は1回あたり約50万円が相場だったことを考えると、費用負担は大幅に軽減されています。

保険が適用されない費用

以下は自費扱いになります。

- 凍結胚の保管費用

- 一部の特別な検査

- 高度な追加培養(タイムラプス培養など)

医療機関によって大きく異なるため、事前の確認が重要です。

体外受精のスケジュール

体外受精は、治療開始から妊娠判定まで4〜6週間が一般的な周期です。

排卵誘発

1つだけでなく複数の卵子を育てるため、排卵誘発剤を使用します。

治療方針によって注射や内服を組み合わせます。

採卵

卵子が成熟したら採卵を行います。

経腟超音波ガイド下で針を用いて卵巣から卵子を取り出し、麻酔を併用するため痛みは抑えられます。

受精と胚培養

採卵した卵子と精子を受精させ、3〜5日間かけて培養します。

良好な状態に育った胚が選ばれます。

胚移植

選ばれた胚を子宮へ戻します。痛みはほとんどなく、数分で終わる処置です。

妊娠判定

胚移植後2週間ほど経過したら血液検査で妊娠の有無を確認します。

体外受精のリスク

体外受精には、治療に伴う副作用や合併症のリスクもあります。

卵巣過剰刺激症候群(OHSS)

排卵誘発剤により卵巣が腫れ、腹部の張りや息苦しさなどが起きることがあります。

感染のリスク

採卵時の針の刺激によって、ごくまれに発熱などの症状を伴うことがあります。

多胎妊娠の可能性

複数の胚を移植すると双子以上の妊娠になる可能性が高くなります。現在は母体の負担を減らすため、単一胚移植が基本です。

体外受精の成功率

体外受精の妊娠率は女性の年齢に強く影響します。

- 30〜35歳:40〜45%

- 40歳前後:27%前後

- 43歳以上:10%台

卵子の質が大きく関わるため、治療の検討は早いほど有利です。

体外受精と併せて知っておきたいポイント

治療を受ける際には、以下のポイントも整理しておくと安心です。

追加費用がかかる項目を確認する

凍結費用、培養方法のグレードなど医療機関によって違いがあります。

通院回数とスケジュールの把握

仕事や家庭との両立のため、治療の流れを事前に把握しておきましょう。

妊娠成立後の検査について

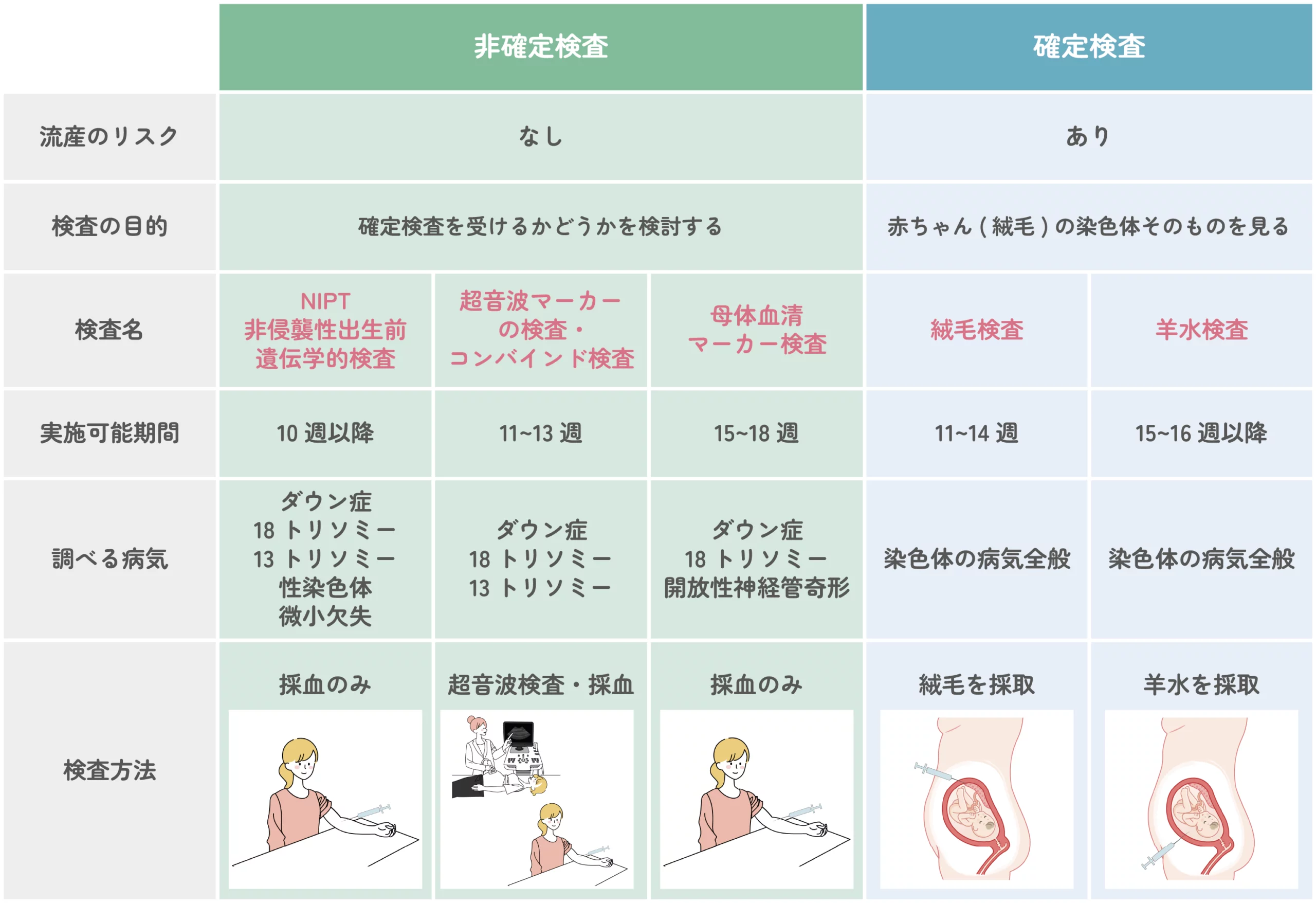

治療後は「できるだけ安心材料を増やしたい」と考える人も多く、新型出生前診断(NIPT)を選ぶケースが増えています。

まとめ

体外受精は、高度な医療技術によって妊娠の可能性を広げられる治療です。保険適用により費用負担は軽減されましたが、治療は複数の工程を経るため、スケジュール管理や体調との向き合い方が重要になります。

また、体外受精を経て妊娠が成立したあと、「赤ちゃんの健康状態を早めに知りたい」と考える方も多くなっています。

妊娠10週から受けられる新型出生前診断(NIPT)は、赤ちゃんの染色体異常を高精度で調べられる検査として広く利用されています。

JラボのNIPTは、提携クリニックが全国にあり予約が取りやすく、費用も抑えられるため、多くの妊婦さんに選ばれています。

体外受精を検討している方、妊娠後の安心材料を増やしたい方は、Jラボの新型出生前診断も併せて検討してみてください。

Jラボについて

衛生検査所

J-VPD東京ラボラトリー

いまの時代、お客様が検査会社を選ぶことができるのです。

そして、検査会社からクリニックの紹介も行うことができます。

J-VPD東京ラボラトリーの精度管理は厚生労働省と東京都が行っている衛生検査所精度管理調査に参加し、毎年最高評価をいただいております。

J-VPD東京ラボラトリーにはDNAシーケンス解析専門医博、染色体解析専門スタッフ、遺伝子検査専門スタッフなど他にも専門スタッフが在籍し長年の経験、知識をもった熱練スタッフが検査・解析を行います。

- ライセンス情報

-

「東京都登録衛生検査所 認可」を取得

(5新保衛医第294号)

- 所在地

- 〒160-0005

東京都新宿区愛住町23-14

ベルックス新宿ビル6階

- アクセス