産休が取れる期間は?出産までに行うべき準備や重要ポイントを解説 | 東京のNIPT検査(新型出生前診断)ならJラボ

産休が取れる期間は?出産までに行うべき準備や重要ポイントを解説

妊娠後期に入り、いよいよ出産が近づくと「産休はいつから?」「手当はどうなる?」「準備は何をすればいい?」という疑問が増えてきます。産休の仕組みを正しく知っておくことで、安心して出産に臨むことができます。

本記事では、産休を取れる期間・申請方法・産休中の手当・出産前にやっておくべき準備をわかりやすくまとめて解説します。

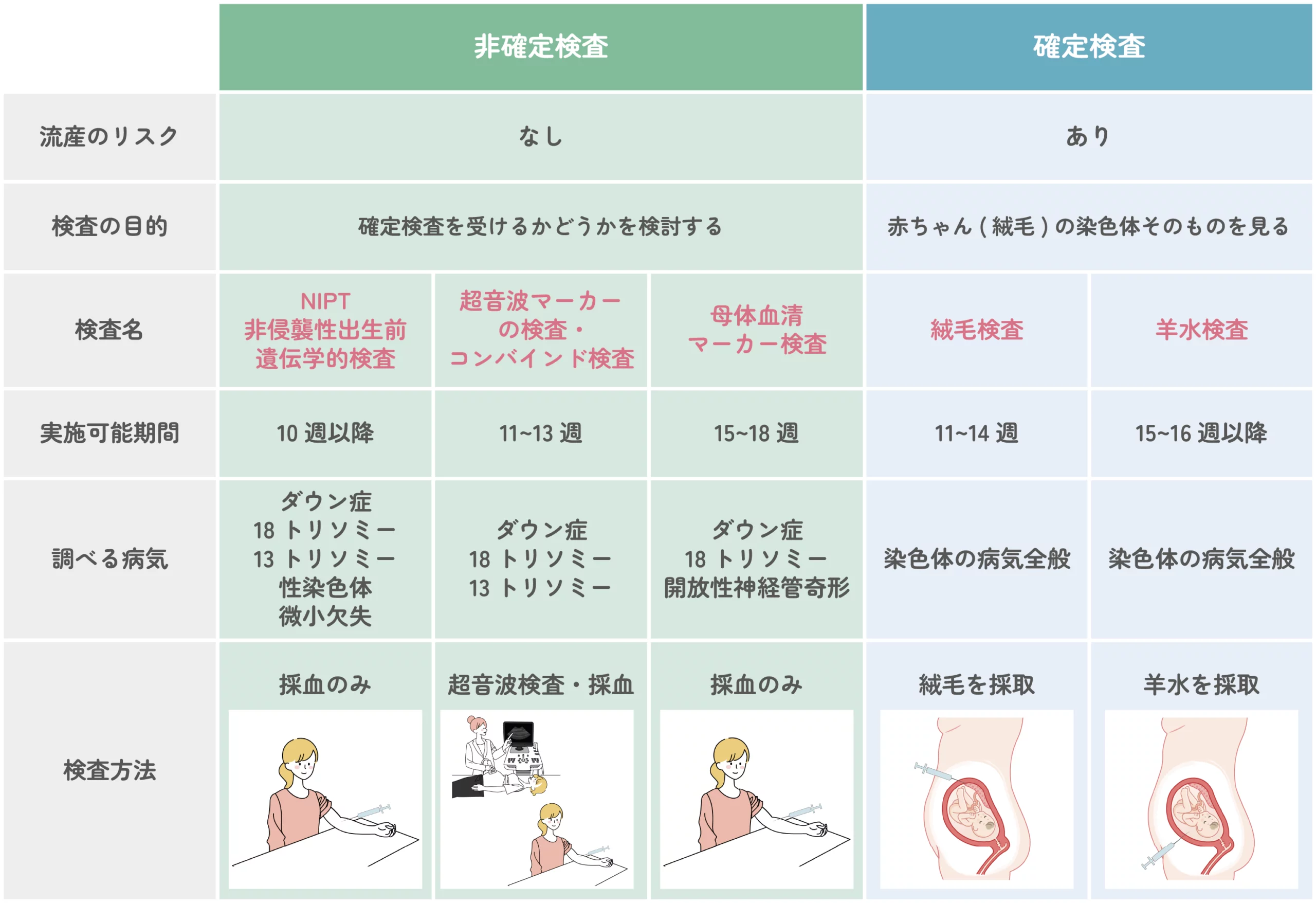

NIPT検査とは、妊婦さんの腕からの採血で、おなかの中の赤ちゃんがダウン症などの染色体疾患を持っていないかを高い精度でスクリーニングする検査です。

妊娠10~15週(推奨)に採血・検査可能であり、ダウン症候群(21トリソミー)、 エドワーズ症候群(18トリソミー)、パトウ症候群(13トリソミー)とその他の染色体疾患についてもご希望に応じてお調べできます。

新型出生前診断 - NIPT検査 -

新型出生前診断 - NIPT検査 -| 実施可能時期 | 妊娠10週目以降から検査可能。 検体中に胎児由来cfDNAの割合が十分になる時期から採血を行います。 |

|---|---|

| 検査対象 | 主に21トリソミー(ダウン症候群)、18 トリソミー、13 トリソミーの検査、および性染色体異常、微小欠失、性別判断などのオプション項目を含む検査 |

| 精度 | 21トリソミーに関しては、感度99.9%、特異度 99.9%を実現する検査 |

| 結果通知までの期間 | 検査後、結果が出るまでにおおよそ10~14日かかる |

| 補助制度 | 陽性時の羊水検査費用補助制度あり |

| 価格帯 | 93,500円~168,000円 |

Contents

産休とは?まず知っておきたい基本

産休は働く妊婦が安心して出産できるよう、国が法律で保障している制度です。まずは概要を理解しておくと、制度の利用がスムーズになります。

産休は「産前休業」と「産後休業」の総称

産休は「産前休業」と「産後休業」を合わせたもので、正式には「産前産後休業」と呼ばれます。

産前休業は出産前に身体を休めるための期間で、産後休業は体の回復を目的に必ず取得しなければならない期間です。

妊娠中の女性であれば、正社員・パート・契約社員・派遣・アルバイトなど雇用形態に関わらず取得可能な権利です。会社に制度の記載がなくても、取得できます。

産休はいつからいつまで?

産休の期間は法律で明確に決められています。体調や働き方に合わせて選べる部分もあるため、自分の状況に合わせて調整しましょう。

産前休業:出産予定日の6週間前から

産前休業は出産予定日の6週間前(妊娠34週)から取得可能です。

ただし、これは義務ではなく任意の制度であり、体調が良ければ出産直前まで働くこともできます。

双子以上の多胎妊娠では14週間前(妊娠26週)から取得可能で、母体への負担を考慮して早めに休みに入れるようになっています。

産後休業:出産翌日から8週間は必ず休む

産後休業は出産日の翌日から8週間です。

この期間は法律で定められているため、希望にかかわらず必ず取得しなければなりません。

ただし、本人の希望と医師の許可があれば、産後6週間を過ぎてから仕事に復帰することはできます。

出産日がずれた場合の取り扱い

出産予定通りに生まれる赤ちゃんはむしろ少数です。予定日と実際の出産日がずれても、産前休業の日数が調整されるだけで産後休業は必ず8週間確保されます

早まっても遅れても、産後の休みが短くなることはありません。

産休を取得できる人と申請方法

産休は誰でも申請すれば取得できますが、会社への報告や手続きは早めに行うことが大切です。

雇用形態に関係なく取得可能

産休は労働基準法で定められているため、正社員・パート・アルバイトなどすべての妊婦が取得可能です。就業規則に記載がなくても取得できます。

産休申請は早めに。必要書類を確認しておく

産休を取るには会社へ申請が必要です。事前に総務・人事に確認し、必要書類(母子手帳、健康保険証、申請書類など)を準備しておくとスムーズです。

引き継ぎの時期を含め、妊娠報告の段階で手続きの流れを確認しておくのがおすすめです。

産休中の給料・手当

産休中は基本的に給与は出ません。その代わり、家計を支えるための手当や制度が用意されています。

出産手当金:産休中の収入を補う代表的な制度

出産手当金は、産休によって働けない期間の収入を補うための制度です。

【もらえる金額】日給の2/3 × 産休期間の日数

もらえる条件は下記のとおりです。

- 会社の健康保険に加入している

- 産休中に給与を受け取っていない

- 産後も働く予定がある

国民健康保険加入者や、夫の健康保険の扶養となっているパート勤務などは対象外です。

出産育児一時金:出産費用の負担を軽減

子ども1人につき 50万円 が支給されます(双子なら100万円)。出産費用を病院へ直接支払う「直接支払制度」を利用すると、退院時の負担が軽くなります。

産休中は社会保険料が免除される

産休中は健康保険と厚生年金の保険料が免除されます。免除されても将来の年金額が減ることはありません。

産休中にやっておくべきこと

産休期間は体調を整えるだけでなく、出産・育児の準備を進める大切な時間です。出産後は生活が一気に忙しくなるため、余裕のある今のうちに必要な準備を済ませておきましょう。

入院準備は妊娠37週までに終えておく

妊娠37週以降は「正期産」と呼ばれ、いつ出産が始まってもおかしくありません。

入院バッグは早めにまとめ、必要な書類・下着・衛生用品・赤ちゃん用品を整えておきましょう。

産院までの移動手段を確保する

陣痛や破水の状況で運転はできないため、移動手段の確保が重要です。

陣痛タクシーは、出産予定日と産院を事前に登録しておくことで、スムーズに配車してもらえます。

ベビーグッズは必要最低限を優先して

肌着やおむつ、授乳グッズ、寝具など必要なものを揃えましょう。

すべてを一気に購入するのではなく、まずは最低限にとどめ、使いながら買い足す方が失敗がありません。

里帰り出産の場合は早めに帰省する

里帰り出産をする場合、妊娠32〜34週までに帰省し、転院先での健診を開始する必要があります。帰省後の生活の段取りや、パートナーとの連絡手段も事前に決めておきましょう。

まとめ:産休は安心して出産に臨むための大切な制度です

産休の期間は、体調を整えながら出産や産後の生活に向けて少しずつ準備を進められる貴重な時間です。入院の荷物をそろえたり、移動手段を確認したり、赤ちゃんの生活スペースを整えたりと、今のうちにやっておくことで出産前後の負担を大きく減らすことができます。

また、最近では 妊娠中の安心材料のひとつとして、新型出生前診断(NIPT)を検討する方も増えています。

JラボのNIPTは妊娠10週から受けられ、提携クリニックが全国にあり、結果はスマホで確認できるため、忙しい妊婦さんでも利用しやすい点が特徴です。無理をせず、自分と赤ちゃんのペースで、穏やかな産休期間を過ごしてください。

Jラボについて

衛生検査所

J-VPD東京ラボラトリー

いまの時代、お客様が検査会社を選ぶことができるのです。

そして、検査会社からクリニックの紹介も行うことができます。

J-VPD東京ラボラトリーの精度管理は厚生労働省と東京都が行っている衛生検査所精度管理調査に参加し、毎年最高評価をいただいております。

J-VPD東京ラボラトリーにはDNAシーケンス解析専門医博、染色体解析専門スタッフ、遺伝子検査専門スタッフなど他にも専門スタッフが在籍し長年の経験、知識をもった熱練スタッフが検査・解析を行います。

- ライセンス情報

-

「東京都登録衛生検査所 認可」を取得

(5新保衛医第294号)

- 所在地

- 〒160-0005

東京都新宿区愛住町23-14

ベルックス新宿ビル6階

- アクセス